| カムイ伝(第一部) |

| 連載各回後記などとその単行本収録部分 |

| 次号からはじめる作品について/「月刊漫画ガロ」1964年11月号(第3号)より |

| 影丸伝(忍者武芸帖)が終って、すぐにでも次の長編にとりかかりたかった。だが、おもわぬ時がすぎてしまった。あれやこれやと本など読み、完全武装をこころみたがやめることにした。馬鹿は馬鹿なりにそこから出発すべきだということに気づいたからだ。つまり、戦場において日本刀はとぎながらふりまわさねばならなかったからだ。ある村に不思議な怪物が現れた。目は一つ、手足は3本半、全身ごう毛におおわれ、村人にはとうてい人間とはおもえなかった。ただ、けだものとことなるところは、この巨大な怪物は言葉を使った。ただ一言「カムイ!」と叫んだ。「カムイ」これはこの物語の題名である。が、おそらく深い意味はない。もし物語に一匹の狼が現れたらその狼の名前であるかも知れない。この物語が何をかたり、どのように展開してゆくか、まだ誰も知らない。おそらくここに登場する主人公達すらまだ気づいていないだろう。人間はそれぞれことなった場所において命を得、いつか人生の海へ合流する。その海はいつの時代においても、荒れくるい、なぐことをしらない。では、次号より始まる「カムイ」伝をご期待ねがいたい。白土三平 |

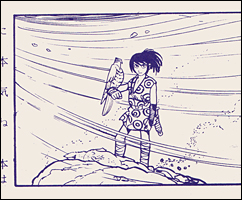

| 上の下線部分はGC版第1巻(1967年5月10日発行)表紙カバー見返し部分に収録された箇所を示したものだが、この頁の以降の下線部分はあとになって単行本に収録された箇所を示している。

この文章には「カムイ伝」のコンセプトイラストが付加されている。当初このカムイの格好はアイヌ人の服装を意識していたのだろう。このカムイのイラストは貸本「忍法秘話」第17号(1965年4月5日発行)P38や、単行本「ガロ曼陀羅」(1991年7月17日発行/TBSブリタニカ)P69に再掲載された。   ※「月刊漫画ガロ」1964年11月号より(P2) ※「月刊漫画ガロ」1964年11月号より(P2) |

| 第1回後記/「月刊漫画ガロ」1964年12月号(第4号)より ※1964.9.19/1-1/GC1-1 |

| 西部劇のきらいな人はすくない。だが西部劇の中で襲撃してくるインデヤンがうたれ馬上から転落するのをなにげなく、とうぜんのごとく見すごしてしまう人は多い。なかには手をたたいてよろこんでる人まである。が、もし何故インデヤンが襲撃してくるのか考えて見たらどうだろう。最初アメリカ大陸にはインデヤン達が誰からもじゃまされずにくらしていた。そこに文明の進んだ白人達がやって来た。フロンティヤ精神にもえ開拓がすすめられた。とうぜんインデヤンは土地を追われインデヤンの衣食住の元である動物まで白人にうばわれた。これはインデヤンの死をいみする。ここにインデヤンの反抗が始ったのだ。自分達のすみよい場所にすみたい。動物をうばわないでほしい。このインデヤンの生きるための主張に誰も反対できないわけだ。インデヤンは飢死するか斗ういがいに道はなかった。そして斗って、ほろぼされたのだ。よく映画にとり上げられている平和交渉のような場面は信じがたい。白人のインデヤンにとったたいどは自分達の利益のために、インデヤンの絶滅政策をすいこうしたのである。平和交渉によってインデヤンがあたえられた居留地は動物もおらずなにも作れない不毛の地である。そこでインデヤンは病気と飢のために死んでいったのである。又いくたの記録にもあるように帰順後においても、インデヤンの偉大な酋長達の多くが暗殺によって死んでいる。このことからも白人はインデヤンに対して平和的な共存政策はかんがえてなかったことがうかがわれる。もしみなさんが人間としての正当な要求がむしされおしつぶされてしまったとしたら、どのようにふんがいし、かつ悲しむことだろう。今日人間社会は高度に発展し、いよいよ人々にとって生活はよろこびとならなければならないはずであるのに、事実は逆である。この物語も寛永の末から寛文年間に至る三十年間の歴史の中からよろこびの生活をもとめて、そこから少しでも前へすすもうとした人々の姿をうきぼりにしてみた。領主、剣客、忍者、商人、学者、そして百姓さらにしいたげられていたさまざまの人々が登場してくるだろう。そしてそれらの人々がおのれの意志とは全くかけはなれた生涯を展開しなければならなかったさまをごらんねがいたい。とくにめいきしておきたいのはこの物語の舞台である徳川封建社会をえがくには、その根本的無盾をささえてる要素、身分制度(士、農、工、商、穢多、非人)という、権力によってつくられた差別政策をとおして見ることによって、はじめてその本質をあきらかにすることができる。したがってその犠牲者として農民よりさらに、しいたげられた環境の中で生きぬいてきた弥助やその仲間の人々はこの物語の登場人物として大きな意味をもつのである。 |

| 第2回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年1月号(第5号)より |

| 頃は寛永の末、日置七万石はつづく豊作にとにかく表面だけは無事平穏といってよかった。なかでも花巻村は年貢の皆済が領国一番となり庄屋の家にあつまり祝いのさいちゅうであった。庄屋の下人ダンズリは改作所へ皆済状をとどける途中一揆を指導し村をおわれていた吉兵衛に会う。一方城内においては、犬追物の催しがあり、武士達によって犬が次々に殺されていた。非人弥助は自分の飼犬まで供出させられて殺されてしまった。そのとき弥助がひろって来た、傷ついた狼も生にえにひきだされた。だが狼は数人の武士を殺傷し山へ姿をけした。又密告によって村にかえった吉兵衛の存在が発覚し、ただちに山狩りが始められた。だが吉兵衛をしたう百姓達はただ山をあるきまわるだけだった。一策をおもいついた領主側は日頃百姓達からいじめられている夙谷の非人をつかって山狩りを続けた。結果吉兵衛はとらえられ処刑された。処刑を命じられた弥助に百姓達のひなんといきどおりの目がむけられた。こうたいで部落へかえる弥助は花巻村の人々におそわれた。傷ついて村にかえった弥助の家では赤坊が生れていた。その頃雪のまだきえやらぬ山中においても真白い狼の子が生れていた。 |

| 第2回後記/「月刊漫画ガロ」1965年1月号(第5号)より ※1964.10.20/1-2/GC1-2 |

| おそらくこの号も前回におとらず失望されたことだろう。作者自身痛感している。どうも狼の生活に立入りすぎたようだ。しかもこの白狼の成長はこの物語に同時的にあつかわれている人間社会の部分とは関係していないのである。したがって白狼が仲間からうける差別の問題もそのまま人間社会の差別の問題と同一視はできない。人間社会の場合には支配者の利益温存のために、政策として差別がこしらえられ、身分というものが法制化されている。しかもこの差別によって人々はたがいに反目しあい、分裂しみずから歴史を逆行させようとする支配者の権力を支える結果となっている。白狼の場合には自然のかもしだした個人的な不運の一例にすぎないし、歴史なぞにはまったく関係しない。また狼が、自由を求め、ほこり高くだきょうをこばみ、その独立自存の精神につらぬかれた生活がいかにして強調されてえがかれようとも、この物語にでてくる個々の主人公たちの生きかたと対象されたものではない。あくまでもこの物語全体を通じてのべようとすることがらの要素の一つとして狼がとり上げられているにすぎない。したがってこまごました狼の生活はその肉づけということになる。いささか精神分裂ぎみの構成のいいわけとしてことわっておくまでである。今号において山男から「カムイ」とめいめいされた非人の赤ん坊が次号においては少年として行動を開始するだろう。そして物語はしばらく白狼たち動物の世界からはなれ百姓と武士の対立する人間社会において年貢というものを中心に階級的に動行する人間かんのさまざまの感情、意志、のかっとうを展開させて行くなかで進めて行きたい。 |

| 第3回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年2月号(第6号)より |

| 子狼の生長と反比例する餌の不足はこの一番かんたんな解決方法として白狼への差別が生じた。やがてこの差別は発生した本質からはずれ習慣化していった。差別の口実としての色の白さが白いゆえの差別にかわっていったのである。母狼の死はさらに白狼の孤立化を進めここに若い小さな一匹狼が生れようとしていたのである。或日一匹で鹿を追っていて川に落ちた白狼は流され、たどりついた川原で犬の群におそわれ瀕死の重傷をおった。が、たまたま皮洗いにきていた非人たちにすくわれ、そこで弥助の赤坊としたしくなる。或日凍傷で指、片足を失しなった一つ目の巨人が部落に現れ非人たちをおどろかせた。しかし弥助の赤坊からオニギリをもらった巨人は狂喜して「カムイ!」と叫んだ。このさわぎにまぎれ、のがれた白狼は山中をさまよううち、かつて領主の催した犬追物において武士数人を殺傷してのがれた片目の一匹狼と出会った。 |

| アイヌ人と思われる山丈の体の障害は、凍傷によるものだと判明する。 |

| 第3回後記/「月刊漫画ガロ」1965年2月号(第6号)より ※1964.11.13/1-3/GC1-3 |

| 紙数のかんけいで途中入れなければならない話を二、三、ぬかざるをえなかった。ざんねんである。カムイのように差別され社会の最底辺におさえつけられた人間がそこからぬけだそうとするには当時にあっては個人的な飛躍しかなかったろう。今のみなさんならおそらく仲間と手をくんで共に自分達の境遇をかえようとするだろう。先日私は若い人から「社会主義の国はきらいだ」という言葉をきいた。第一の理由は衣、食、住、が保障されることだそうである。日本ならばたとえ失敗しても一っちょうやってやろうという夢があるとのことである。社会主義のもとではどれもこれも平等にされ、あたえられた仕事をするだけの無気力な社会だとおもっているらしい。その夢とはどんなものだろう。まずしい社会においては夢もまずしくなることがおそろしい。まずしい社会においては小さな夢のために大きなことをしなければならない。我々の祖先もそして現代の我々もそのまずしい社会にいきている。そしてこの物語の主人公達カムイ、正助、竜之進、らも結局小さなことのために大きなことをしてきえていったのである。しかし人々のあとには人々がつづき、そして今我々があるのである。 |

| 第4回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年3月号(第7号)より |

| 慶安年間、冬、日置領花巻村の下人ダンズリの子正助はカンダケをとりにいった山中において成長した非人の子カムイとしりあった。夢はそれぞれことなっているが、なにか二人の心につながるものを感じたのではあった。だがそれいじょうの接近は機会がなかったしたとえあったとしても身分制度によって差別されていた百姓と非人との間にあっては不可能なことであったろう。花巻村において定期的におこなわれる代官の視察によって百姓達は精神的、経済的、肉体的、あらゆる面からしいたげられていた。そういった百姓の憤懣(ふんまん)ははらいせとして非人にむけられた。正助たち下人に対してもやさしくつきあってくれた小百姓小六にしてもその一人であった。小六と村人になぐられた非人親子は泣く泣く部落にかえった。それを見てカムイは逆に仲間のだらしなさにいきどおる。さまざまの非人に対する世の圧力にカムイは強くなることいがいに自分のほこりと、自由を得る方法はないと思う。この決意こそがカムイにとっては自身を非人という最底辺の環境から解放するただ一つの道だと信んじたのだ。一方日置城内においては一つの事件がめばえつつあった。家老草加勘兵衛にてきがい心をもやしている目付橘軍太夫とのかんけいが、城内剣法試合によってろこつに表面化していた。また家老の子竜之進と目付の子一馬とが城内きっての腕とあってはなほさらのことである。しかもその結果一馬の敗北となりこの両者の対立はさらにどすぐろいものへと成長していった。その頃カムイの村の少年に対する力による挑戦がはじまっていた。カムイの気迫とすばやさの前に百姓の少年たちは次々に投げたおされていった。だがただ一人仁助だけはカムイがいかなる手段、全力をつくしても破ることができなかった。毎夜カムイの仁助への挑戦がつづき敗北がつづいた。好敵手を失ったカムイのだげきは大きかった。それだけにカムイの刀に対する関心は強かった。剣、これこそカムイにとってすすむべき道となった。 |

| 第4回後記/「月刊漫画ガロ」1965年3月号(第7号)より ※1964.12.4/1-4/GC2-1 |

| 免五ツといえば五公五民、百姓が生産した米の半分を人口の一割にみたない武士たちが取ったわけである。しかも場合によっては免が七、八ツという時もあったのだ。支配者は、こういった関係をできるだけながく保つために、さまざまの政策や、制度をこしらへ、人々をとうせいのわくの中におしこめしたがわせていたわけである。こういったものは、人々の少しでも、良い生活をという夢や努力とまっこうから対立していた。身分的にも経済的にも、前に進もうとすればすぐに大きな壁につきあたらねばならなかった。強くなりたい非人カムイ、本百姓になって、おのれの田や畑をつくりたい下人正助、オミネの恋、すべて個人的ではあるが前進しようとする者のその行動はいずれ大きな壁にぶつかることになるだろう。又百姓だけでなく、藩のために働く家老草加、その子竜之進やっと仇討をとげ断絶をまぬがれた馬場平八郎、又それら武士を監視する目付橘軍太夫、そしてその上に立つ領主にしても、その行くてには封建性という大きな壁が立ちふさがっていた。理屈からいえば武士達がさかえるためには年貢をおさめてくれる百姓が、豊にならなければならないはずである。しかし百姓が豊になって力をもてば、とうぜんの結果として武士階級の存在は、あやうくなる。そのために百姓は、農村にとじこめ、とぼしい自給自足経済にしばりつけておかなければならない。だが、このことのために百姓の生活をぎせいにするだけでなく、自分達の首をもしめなければならなかったし、他に方法もなかったのだ。社会のしくみが、すべての人間を不幸におとしいれていたわけである。だがこのしくみはまっていても親切な人が現れてかえてくれはしない。斗って得るものであることは歴史がしょうめいしている。 |

| 第5回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年4月号(第8号)より |

| 慶安年間、かの有名なきびしい農民統制令がでた年である。ここ日置領においても、きびしい触書がだされた。又、日置城内においても次席家老草加勘兵衛と目付橘軍太夫とのあいだの対立はけんあくなものになっていた。これも根本をただせば封建支配という社会体制じたいの矛盾からくる、藩財政のきゅうぼうが両者の悪関係をさらにげき化させていたのだ。どのような政策であろうと天候であっても百姓は働きそして生産されたものが世の中を動かし進めて行くのだ。どのようにすぐれた領主がいようと百姓がいなければ世の中は存立しない。風の冷い頃からはじまり秋までの一年間の百姓の労働のけっかは全人口の一割にもみたない武士階級によってその大半をとり上げられていたのだ。年貢である。したがって一年の汗と泥にまみれた労働のけっか百姓たちの生活のすべてがかかっているのは年貢納入時におけるマスドリ(升取)である。新蔵方役のマスドリの不正にいかった百姓たちのうごきはしずかではあったが不気味なものであった。おりから江戸藩邸からは財政のきゅうぼうをつげ、これをみて家老草加は、ここはまず百姓の要求をとおし一日も早く年貢をすませ廻米をおくり借金をへんさいし藩財政をたてなおすべきだとしんげんした。一方政治力のない領主にたくみにとりいっていた目付は草加のしんげんで蔵方役をくびになった馬場を利用し、ここに寄生虫のごとくすみついている剣鬼ともいうべき浪人をつかって家老の子竜之進をおそわせた。つづいて竜之進の恋人オミネを領主にてびきしておそわせた。森にさそいだされたオミネと領主があらそうど真中へ突如一本の刃が飛来し突きたった。竜之進が生命をうしなわずにすんだのはまったくのぐうぜんにすぎなかった。全身に重傷をおい、隻腕の指をうしなっていた。 |

| 第5回後記/「月刊漫画ガロ」1965年4月号(第8号)より ※1964.12.19/2-1/GC2-2 |

| 日本では質素と勤勉が美徳とされて来た。私なぞその影響を多分にうけている方だから無邪気なものである。派手、ぜいたくをきらうことが、内容を重んずることであり、仕事に責任と意欲をもつことは大切なことである。しかし、社会の根本的な本質をごまかすためには、又、支配のための政策として、これらのことがらは利用されやすい。しかもその中にあっては逆作用をする。したがって今どきもちだされる道徳教育なぞはまったく、くさい。いわゆるそれらの美徳が個人のすなおに伸びようとする人間的欲求をゆがめるからおそろしい。行儀よくしていても川はわたれないし、養豚場のブタはいくらふとっても、それじしんの成長にはならない。封建社会の支配階級である武士でさえ、これらの枠にしばられ、これからのがれようとすれば死がまちうけている。よどみには汚物と腐敗があるのみである。流れは力づよく美しい。流れにさからって泳ぐ魚はさらに美しい。封建社会のよどみは、貧困を生み、そしてこの貧困のみの追究から、いくたの悲喜劇をもたらした。これは、これらよどんだ社会のつづくかぎりなくならない。泥水の中で物を洗うことの滑稽さと無意味さは現代にも通ずることである。現象面の残酷さのみを否定して、本質的な残酷さを見ない人でも、外科手術そのものは残酷であるがその目的をわすれてはならないことの例で理解するはずである。美しい紙、上手な字でかかれたでたらめなカルテからは何ものをも期待できないし、盲腸患者の腹部に赤チンでお花の絵をかいて模様入りのほうたいをして上げることは殺人的兇悪犯罪である。さて、この封建社会のよどみは日置領においてこの一門ばらいとなって現れ、次席家老草加勘兵衛とその一門の悲劇を生んだ。いよいよ次号においては、このよどみの最低辺・非人社会の葛藤に目をむけたい。そして、その中に生きるカムイが、いかに行動して行くか?行手に立ちふさがる障壁は…………ここから「カムイ伝」は始まるといっていいだろう。ごきたいねがいたい。 |

| 第6回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年5月号(第9号)より |

| 非人・カムイの剣の修業が、小百姓小六の娘オミネを領主の毒牙からすくった。だが、城内においては、カムイの棒からぬけた剣をめぐって、領主暗殺事件として大さわぎがかもしだされていた。ここでも、目付橘軍太夫と家老草加勘兵衛との対立があった。まず、目付は、家老をけおとすためには、領主にとりいることが第一の目標とされた。そして金でオミネの父小六をくどくことに失敗したとなると、次に部下の横目をつかって、小六のおさめた年貢米に作為をし、悪米として、おさめなおしをさせ、庄屋をおどし、米の貸出しを禁じた。この結果、小六は禿百姓となり、親、娘ともに領主の下人とされた。その夜オミネは、領主の伽を命ぜられた。社会の矛盾は、ここ日置領においては、まずオミネの死から現われはじめた。そして悲劇は、返米をくいすぎた小六の父の死、小六の発狂へと続き、非人部落への放火となって現われた。冬をまえに住家をうしなった非人達は、さむさと飢えにふるえていた。その頃、幕府の命令で神田錦橋の譜請をうけた日置藩においては、さらに財政の窮乏をきたしていた。その対策として、まず、下級藩士の首キリにはじまり、家老草加も目付から隠田を追求された。草加に好意をもつ城代家老は、この危機をさけるべく、草加を江戸の譜請監督として推薦し、領主の許可を得たが、これがかえってあだとなり、当時、恋人オミネの死から虚無的になって剣に没頭する竜之進を罠にかけ、草加一門に対して上意討ちの命令が下った。つまり、藩財政たてなおしのためのご一門ばらいである。上級藩士の知行の没収は、藩財政にとって大きなうるおいをもたらすはずである。先代と戦場を共に駆けまわった古武士草加勘兵衛とその一族と、領主の討伐隊とのあいだにおけるすさまじい死闘が展開された。翌朝、寸断された草加一門の屍は、非人達によって川原へはこばれ、煙と化してこの世から消滅した。そして、一人生きのびたのは竜之進のみであった。 |

| 第6回後記/「月刊漫画ガロ」1965年5月号(第9号)より ※1965.1.27/2-2/GC2-3 |

| カムイは死んだ。草加一族もほろび、竜之進の生死もあきらかではない。封建社会の矛盾が、さまざまなかたちで現われ、それが悲劇となって展開し、続いてゆく。現代におきているさまざまな事件も、その根本をたどれば社会矛盾にぶつかる。雲間にかくれた月は、待っていれば再び現われる。しかし、人は月を見ては生きてゆけない。よごれた井戸はほりおこさねばならない。その井戸は、深ければ深いほど、多くの人々が力をあわさねば清水は得られない。一人だけの立身出世を望む人もあるだろう。他の者のぎせいの上に立つ社会では、一人一人の夢は実現しない。三百年もつづいた徳川封建社会、その中で夢を持ち、築こうとしてうち砕かれ、幾多の戦士が命を落としていったことか。多くの無気力な人々もいたであろう。夢のない生活、群、それが夢をもつ人々を助けていたら、共に夢をもち矛盾とぶつかっていったら、徳川三百年の歴史は、早くおわったかもしれない。今回は、作者の計算からいって、狼の生活になる予定であったが、話のこしをおるので、さらに人間社会における物語をつづけてゆきたい。この物語は、何年にもわたって続くものである。したがって、一人の主人公の夢がとぎれ、死がおとずれても、再び、第二、第三の夢をもち、追求する人物が現われるのである。同じ形で、あるいはタイプをかえて、さまざまの追求が続けられるだろう。それが人間の歴史である。 |

| 第7回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年6月号(第10号)より |

| 日置領七万石が、この舞台である。人々を支配することは、人々を分裂させることである。封建領主のとった身分制度とその差別政策は、じつにみごとなものであった。士、農、工、商、エタ、非人、そして実質的にその社会の中でもっとも苦しみあえいだ百姓、さらにその下に虐げられた非人……、が、おなじ圧迫された者同志、いがみ合う歴史は長くは続かなかった。封建社会の根本的矛盾は、思わぬところから死の花を咲かせはじめた。まず、家老草加一門がご一門ばらいのために全滅し、この世から消えていった。藩財政たてなおしのための第一の犠牲であった。そしてこれにからみ、小百姓小六一家の悲劇が続いた。小六の発狂は、夙谷非人部落への放火となって現われ、冬を目前にして非人たちは飢えと寒さにふるえていた。夙谷非人カムイは、強くなることによって、おのれの誇りと自由を得られると考えた。そして剣の道を発見した。とうぜんこの個人的な群からの脱出と飛躍は、カムイをして一匹狼の道をあゆませていった。カムイをけぎらいする非人の中で、幼児コゲラだけは、カムイに親しさと尊敬を持っていた。そして、カムイもこのコゲラに対してだけは、ただひとりの仲間としてのつながりを感じていた。そのコゲラが、ふとしたことから、花巻村の小頭によって凍死させられた。カムイの怒りは、頂天に達した。仲間のとめるのもきかず、復讐に向った。カムイの計画は失敗し、かえって、父弥助を囮にカムイ逮捕のアミが張られた。父の救出に向おうとしたカムイは、逆に仲間に捕えられ、斬首され、この世から消えていった。三日間さらされたカムイの首を、通りすがりに見て驚ろく謎の雲水(僧)の前を、狂った小六の狂笑が通りぬけていった。 |

| 第7回後記/「月刊漫画ガロ」1965年6月号(第10号)より ※1965.3.17/2-3/GC3-1 |

| カムイの夢は、強くなることである。強くなることが、つまり剣の道を極めたとき、非人カムイが人間として自由を得、誇りを持つことが可能であろうか……。タブテの、すぐれた個人の誕生と集合が非人を解放するという考えに対して、カムイのほうは、はるかにエゴイスティックではあるが、現実にはあまくない。だがこの二つは、当時、結び合うことができなかった。法則的にのみいえば、種の発芽点は、その条件がそなわらなければおこらない。その発芽点を人間社会の変革に喩えたとしても……。まず、人々の生活が飛躍する条件をつくることであらねばならない。ただ、人間と植物の違いは、人間は自発的に社会を変革し、おのれの社会の飛躍に適した条件をつくりだしていくところにある。その点からいって、それらを指導する意味の個人的成長と天才は絶対的に必要であるし、それらは歴史が示してきている。だが、カムイの夢とその方向は、まったく個人的なものである。幕藩体制がほぼ確立し、身分制度による差別政策によって支配されていた当時にあってみれば、やむをえないとはいえ、カムイの夢はすでに出発から悲劇的なものであった。だが、夢はどこまでも追求せねばならない。この物語りの主人公は、カムイひとりではない。すでに幾多の登場人物が現われている。そして、分裂から団結へ、近い敵から真の敵へ、こうして人々がぶつかっていくには、まだ長いあゆみが必要とされたのである。 |

「月刊漫画ガロ」1965年6月号の表紙画は、月刊誌「少年」1965年5月号付録本「サスケ」表紙画と色づかいが似ているので同時期に描いたものなのだろう。

※「月刊漫画ガロ」1965年6月号表紙と「少年」1965年5月号付録本「サスケ」表紙 ※「月刊漫画ガロ」1965年6月号表紙と「少年」1965年5月号付録本「サスケ」表紙 |

| 第8回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年7月号(第11号)より |

| 頃は慶安年間、ここ日置領七万石を舞台にこの物語ははじまり、幾多の登場人物が現われ、消えていった。そして主人公カムイも死んでしまった。まして、一つのわくの中からの個人的飛躍はなおさらのこと悲劇をまねきやすい。だが、第一のカムイは死んでも、第二のカムイが登場した。そしてさらに非人としてのカムイの夢を追求していくだろう。弟の死は、カムイをしてさらに慎重さと野獣のもつ自己依存の精神につらぬかせていくだろう。その点、親友タブテははるかに仲間、非人全体の幸せをねがっていた。そして、そのために、死んでいった。そのタブテをも、カムイは救わなかった。まだこの物語において、百姓の夢は描かれていない。下人正助が、ただ本百姓になりたいということのみを思っていて、そのための行動と条件はみのってこないし、物語も、非人のところでとどまっている。しかし、この下人正助の性格と行動にたえず注意していてもらいたい。封建社会の根底を支えている百姓の力がどのようなものか、そしてその中の個人が、非人カムイとどのような違いをみせながら夢を追求していくか………。だが今号においては、まだ正助の活躍をみることはできない。しかし思わぬ人々が再登場してくる。それぞれの目的をもって、元日置領指南役笹一角、浪人水無月右近、それに目付、家老におどらされるさまざまの剣客、そして、謎の雲水がその正体を現わすことだろう。この中で、カムイは何を知り、そしておのれの夢の方向をつかみ、行動していくだろう。だが、それが明るい自由の世界か、闇の世界か、それは結果をみてみなければわからない。 |

| 第8回後記/「月刊漫画ガロ」1965年7月号(第11号)より ※1965.3.31/2-4/GC3-2 |

| 封建社会の最底辺におしつけられた非人カムイが、強くなることによって、自由と誇りとを獲得しようとする気持は理解できる。そして、カムイの夢は、剣の道を発見し、これの追求はとうぜん殺人という結果をもたらした。根性と天分にめぐまれたカムイであっても、しょせん世の中は広い。すぐれた剣客の数は多い。しかもそれら剣客達がめぐまれない放浪をし、世をすてて生きているのだ。しかし、少年カムイにしてみれば、その中にあってもさらに自身の夢を追求していくだろう。だがここに、剣客よりさらに強い者が登場したのだ。それは忍者である。表面上に現われた忍びの力に、とうぜんカムイの夢はたくされていくだろう。かくて、カムイは、恐るべき忍びの社会へと入っていくことになるのである。また、一方においては、かって水無月右近に負け、脱藩して剣技をみがき、剣客としての誇りをとり戻すべく、鉄山のもとで修業中であった笹一角は、思わぬきっかけから宿敵と対戦し、思わぬ事実を知らされたのだ。おのれの剣客としての誇りよりも、忘れていた一族、一門としての武士の本能が呼びおこされた。復讐に向う一角のまえにまちうけている壁は大きく硬い。もし草加竜之進が生きのびていたら、どこかで日置領七万石の領主と目付に対する復讐のために心身を鍛え、時機到来を待っているだろう。だが、忘れてならないのは、百姓達のことである。封建社会の根本的な矛盾は、いくら百姓をあらゆる政策で縛り、下級武士、古い上級武士を整理してみても解決できるものではない。とうぜんこの日置領内において豊年が続いたとしても、かならずや大きな出来事がもちあがることは避けられ得まい。物語は、日置領七万石領主とその武士団に対して、あらゆる人々が跳戦していくだろう。そしてその中で、誰がいかに行動し、いかなる力を発揮するか見ていきたい。 |

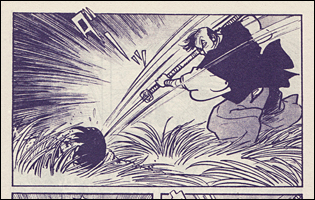

下は連載第8回の雑誌掲載時のものだが、頁下と次の頁丸々に広告が入っていた。単行本化で描き直されたコマは必要以上に大きく違和感も感じられる。

※「月刊漫画ガロ」1965年7月号より(P50/SB2P346/GC3P142) ※「月刊漫画ガロ」1965年7月号より(P50/SB2P346/GC3P142) |

| 第9回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年8月号(第12号)より |

| 非人カムイが剣の道をきわめることによって、おのれの自由と誇りを獲得しようとする夢の追求は、武士への挑戦となり、殺人への道へ踏みこんでいった。他人の死を土台にするこの道への驀進(ばくしん)は、おのれの死への機会を提供する。目付に雇われた長柄一族の登場によって、まさに第二のカムイもこの世から消える運命にあったが、偶然が彼を救い、剣の師をみいだした。ここでカムイは、かって日置領指南役であった笹一角に出合い、数多くの強い者がこの世にいることをしみじみと感ずる。だが、彼の師と仰ぐ剣客露木鉄山も、曲者のためにあえなく死に、剣よりもさらに強い者がこの世に存在することを知る。それは、忍法であり、忍者であった。当然カムイの夢は、忍の社会へと向かうだろう。だが、この鉄山の暗殺者忍によって宿敵水無月右近にめぐり逢えた一角は、右近から思わぬことを聞かされる。それは、自分達笹一家を日置領主に紹介し、指南役に推挙してくれた藩次席家老草加勘兵衛が目付の策謀(藩財政窮乏をうまく利用し、藩主に取り入り)のために一門払いとなり、一族ことごとく討ち果て、自身の脱藩後、あとを継いで指南役をつとめていた弟の兵馬も、大恩ある草加一門の討伐隊々長に指名され、それを実行し、おのれも腹を切って果て、一家離散の状態にあるのであった。いまや一角は、武芸者としての誇りよりも一族一門としての武士の本能をよびさまされ、怒髪天を突く思いをもって日置領をめがけ、ひた走りに向かっていたのだった。折も折、日置領内はカムイの辻斬り事件で警戒体制に入っていた。 |

| 第9回後記/「月刊漫画ガロ」1965年8月号(第12号)より ※1965.5.2/3-1/GC3-3 |

| 後半から思わぬ狼の話にたちもどったりして、まったく物語りの関連性を欠いてしまったように思われるが、気にしないで軽く心におとめおき願いたい。後になってこの部分が必要になるので、どうしても入れておかなければならなかったのである。問題はむしろ前半である。草加一門の反抗、そして笹一角の日置藩に対しての挑戦は無謀なものであったし、彼が命を失なわずにすんだのは、偶然と謎の人物(雲水)の登場によるものであるが、この男の登場はただ単なる偶然でもないし、一角を助けたのも偶然や親切心でもない。それは、彼が横目に対して非人頭弾左衛門の書付を見せて横目の口をふさいだことからみてもうなずけるわけである。それだけに、この事件の背後には、奥深いものを感ずるのである。又、一角、そして地方に身を隠した草加勘兵衛の一子竜之進が手を組み、そして草加一門の生き残り十兵衛の策謀がいかに目付軍太夫の勢力に対決していくか、そしてこの事件と謎の雲水の登場とがどのようにつながり、そしてカムイがその中でいかなる形で、またどのような役割りとして登場するか、そしてこの日置領におけるこの予期される一騒動の中で農民達がどのような力を発揮するか。特に次号においては、百姓下人正助に焦点をしぼってみたいと思う。人は思わぬところで実力を発揮し、思わぬ人間が力を現わすものである。そしてそれぞれ形を変えてはいるが、ひとつの夢をもった人々がすれちがい、ぶっつかり、おのれの道を追求していくだろう。 |

| 白土は第9回(か前回)執筆中、「日本読書新聞」(1965年4月26日付)掲載のためのヴェトナム戦争(1965.2-1973.1)に関する文章を書いている。 |

| 第10回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年9月号(第13号)より |

| かつて浪人水無月右近にやぶれ、脱藩し、剣をみがき、宿敵を求めていた笹一角は、ついに右近と対決した。だが、そこで知ったのは、日置藩財政窮乏の期をつかみ、野心家目付役橘軍太夫の策謀にかかり、次席家老草加勘兵衛とその一門、また、自分のあとをつぎ剣法指南役をついだ弟兵馬の死であった。怒り心頭に達した一角は、ひた走りに日置城下へ向かった。まず、草加一門の裏切り者十兵衛の家にたちより、怒りの刃をふるった。父をかばって斬死した鈴の前で、十兵衛から家老の一子竜之進が生きていることを知らされる。そして、一角は十兵衛の本心を知る。悪臣軍太夫を倒すための復讐の芽として残った十兵衛は、用意した抜け穴から一角を逃がすのだった。だが、横目の追求はきびしかった。犬をつかい、刻一刻と望月領へ逃がれる一角を追いつめ、ついにその一角は横目の術中におち、あわやというとき謎の雲水の出現によって救われる。それにしても、この雲水に身をやつした忍がなぜこの日置藩の近辺を徘徊するかはあきらかではない。一角を救ったのも、ただ単なる偶然や同情心からでもなさそうだ。それは、横目を殺さず、非人頭弾左衛門のスミツキ書状によってしばったことも含めて、なにか大きな背景を感じさせずにはおかない。さて、話は一変し、例の白狼の世界へ戻る。他の何ものをもよせつけない一匹狼片目と、白さゆえに生れおちたときからの一匹狼との会合は、奇妙な出来ごとであり、さらにこの出合いは、不可思議な現象を出現させた。それは、二つの一匹狼がそれゆえに結合し、三ツ目にひきいられた狼の群との対決の中で、いつか協同作戦をとるようになっていったことである。やがて二匹は、二匹であるあいだは一匹狼ではなかった。が、この二匹の巧妙な作戦も、大きな群の組織にはとうぜん歯がたたなかった。いつか二匹は人里へ追われていった。ここで、かつて人里にあった白狼の経験は生かされ、きびしい冬を二匹は野犬との対決の中で生き抜いていった。やがて春が近づき、仔供を産むために狼の群は散っていく。かつて二匹の一匹狼らもまた山にかえっていったのである。 |

| 第10回後記/「月刊漫画ガロ」1965年9月号(第13号)より ※1965.6.4/3-2/GC4-1 |

| もちろん、ここでかの巨大な山男の叫んだ怪声は、白狼に対しての感嘆と尊敬の叫びととってもらいたい。かつてこの山丈が非人村で幼児であったカムイからニギリメシをもらい、「カムイ」と叫んだ意味と対比させればあきらかに異るものであるが、人の心の強さ、美しさ、豊かさに、喜びと尊敬の感動があるとすれば、この叫びは一つのものとなる。これ以後、この白狼も“カムイ”と狩人仲間からも呼ばれ、この物語の中でもそのように呼ばれてゆくだろう。今回は花巻村下人正助個人に話がしぼられてしまったが、当時にあって、下人が禁止されていた読み書きの獲得によって百姓内における支配の力関係に大きな変化をもたらしたことは、支配体制が野蛮かつ単純であってみれば、大きな出来ごとといえる。持って生まれた天性が、彼の成長とともにいかに展開してゆくか、期待されるのである。現在の教育問題にしても、例をあげればきりがないが、教科書、とくに歴史に関する検定はあきらかに逆コースをめざすものであり、ここに、進歩した意味で正助的勉学が要求されるのである。支配者のやることは、文化が進み、高度に発展した段階にあっても、やることは同じである。遠くから来たりて遠方へ行かんとするわれわれは、これをさえぎるいっさいのものとやすみなく斗かわなければならない。また、非人カムイの夢は、剣から忍法へ、そして或る日、こつぜんと消息を断った。一方、カムイを求めるサエサのまえにも苦難の道がひらかれはじめた。いずこかに身をかくし復讐をねらう竜之進、これを助けるべく向かった剣客笹一角、横目との対決をねがう奇剣士水無月右近、これらが日置領を中心にめぐりあい、いかなる形で対峙し、対決し何をなすか、そしてその結合の中で何を見、何が世の中を動かすか、回を重ねてゆくなかでみてみよう。 |

| 第11回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年10月号(第14号)より |

| 下人正助の法度破りの勉強は、庄屋対下人という関係に大きな変化をもたらした。そして、それは村の中へも大きな破乱をおよぼしていった。つまり、支配者にとって、教育に目を向けることは、充分に意味があることなのである。現在、教科書に対して文部省が検定を加えているのも(特に歴史教科書)、学ぶ者のために行っているのでないことはあきらかである。ところで、正助は、このためと、持って生まれた才智で大いに活躍し、男の子、女の子からも注目をあび、そのことから、やがて、正助を目標としてそこに到達しようと努力する子供らによって勉強会がもたれるようになった。だが、世の中は、まだまだ古く、正助がこれはと思って発明したセンバゴキも後家さんたちの生活問題から破壊されてしまった。しかし、へんなことは、正助の夢が、下人から本百姓になることであるのに対して、他の子供ら(本百姓)の夢が、正助のような、という妙なことが生まれたことである。また一方、非人カムイは、彼なりに、おのれの夢の追求に専心していた。そしてそのカムイは、サエサの夢であった。また、一人狩人の片目も、白狼をとらえることが当面の夢であるが、これもみごとに失敗する。白狼がこの片目によってしこまれたすぐれた猟犬の包囲を、単身かいめつさせるさまを見た例の山男は、尊敬の念をこめて白狼を「カムイ」と呼び、ふしおがんだのである。 |

| 第11回後記/「月刊漫画ガロ」1965年10月号(第14号)より ※1965.7.5/3-3/GC4-2 |

| 玉手騒動は、奉行と豪商の結託による繭の独占的な買い占めから、農民にとって有利な自由販売が禁止され、それによって突発した。そして、それは、打ち毀しから一揆へと進み、藩の権力と対決するまでに至ったが、あっけなく壊滅した。壊滅への要素は、当初から内在していた。つまり、貧しい土地であるために蚕を副業とする玉手地方から打ち毀しというかたちで事がはじまったこと、たとえ、万をこえる人々が動員されたにしても、それは日頃から圧迫されていた人々の憤懣が触発的に爆発したものであること、また、打ち毀しという世直し精神の中にある、人は平等であるということの中に古い殻を破れない限界、神世の昔のようにという歴史的な慣習のようなものが出発点であったこと、はじめから全員が一つのはっきりまとまった目的をもって組織されなかったこと、つまり突発的であったことなどである。だが、これによって、藩の権力に大きな動揺を与えたことは事実だし、それを多くの人々が見聞したことは大きな出来ごとといえる。まして、たまたま当地に居合わせた下人正助がこの騒動をいかに見、受けとったか、やがて封建社会の矛盾が深まるにつれ、日本各地いたるところで展開された百姓一揆、その一つの例としてこれから起こるであろう日置一大一揆の中で正助が活躍するであろうそれにいたるまでの多くの経験の中の貴重な一つであったことはまちがいない。“カムイ”という言葉が何を意味するかは読者の想像にまかせるが、われわれの夢は、人は平等であり、前へ進んで行くこと、どしどし個人の能力が発揮される社会へ向かっての行進である。だが現在はその過渡期である。けっして、かつての一揆がどのように壮烈に斗われても、農民の権利が根本的に獲得できなかった。過去をふりかえって、一揆、打ち毀しの件数はあまりにも多い。しかしながら徳川時代は、三百年も続いた。とはいえ、どのように巧妙に、しかもあらゆる策をほどこしても、古い時代は過ぎていった。血を流し、傷つき、たとえ一つの命が消え、またさまざまの事件が目的を達成されなくとも、階級があるかぎりこの歴史は続いていくだろう。 |

| 第12回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年11月号(第15号)より |

| カムイの名を呼び、彼を探し求めるサエサは、山中で若者たちに襲われるところを正助に助けられる。このことでサエサは、持ちまえの烈しい気性と横目の娘としての誇りを傷つけられるが、逆に一層烈しい強い者への情熱をかき立てて、カムイを追う。百姓たちにとっては、毎年恒例の作業である草刈りの時節を迎えていた。正助もまた仲間とともに村共有の入会地の草場に向かうが、そこで竹間沢の若者たちと小ぜり合いになり、それに対抗した策略として正助みずからの発案になる蓬焚きの戦法を用いる。それは、小ぜり合いの中では大成功するが、結局は大きな失策であったことを思い知らされる。つまり、蓬を焚いた煙が、養蚕の出作りに来て近くで桑を摘んでいた百姓の作業を妨害することになるのを知らなかったのだ。そのことで激怒し、血相を変えてきたのは、玉手村の苔丸という男であった。「生きるということは、遊びじゃねえだ」と言って苔丸は去る。後日、正助は、この苔丸の言葉がどれだけきびしい現実の生活の中から出てきたものかを知り得るのだった。それは、花巻村庄屋の年貢割付の不正の事実が、百姓たちの噂から発覚しそうになったときであった。庄屋はこのうえの糾弾をおそれ、不正の事実を知る唯一の証人である正助を、養蚕技術の習得と、暗々裡(あんあんり)の一時的な村外追放とから、玉手村へ視察に出したのである。正助が玉手村に到着した折も折、そこでは打ち毀しの真只中であった。しかも、その指導者の先鋭が苔丸だったのである。従来は百姓の自由販売であった繭の取引きを、奉行と一商人とが結託し独占化してしまったことが、百姓を打ち毀しにかり立てた直接のきっかけであった。打ち毀しは拡がり、さらにその勢いに乗じて、玉手地方全村の百姓を動員する大規模な一揆へと発展した。そしてその一揆も、要求書を領主に渡し、その受け入れを証明するお墨付書状を求めるところまでこぎつけたが、最後のところで藩の巧みな策術から一揆の指導者は捉えられ、それによって一揆はあえなくも潰滅の一路をたどる。捉えられた指導者は、もちろん見せしめのさらし首に合った。が、その首のなかに、苔丸のものだけはなかった。そして、役人どもが山狩りまでして捉えたのは、苔丸ではなく、顔面傷だらけの苔丸によく似た無念と名乗る男であった。 |

| 第12回後記/「月刊漫画ガロ」1965年11月号(第15号)より ※1965.7.27/3-4,4-1/GC4-3 |

| とにかく紙数が足らない。苔丸、正助、この二つの結びつきは、単に二人の人間、友情の交叉のみではない。百姓と非人の結びつき、ひいては、徳川封建支配制度の秩序を破壊する意味で、大きな意味を持ってくる。従って、ここから幾多の事件が発生し、また、開らこうとしている夢も大きな障害にぶつからざるを得ないだろう。もう少しおって行きたかった。また、一方、非人カムイは忍の世界に入り、その中で彼が受ける幾多の言語に絶する苦難の練磨の様も、かるく通りすぎねばならなかった。だが、今回、忍の一技術としての剣法修業として、留学の形で鉄人道場におけるカムイが一流剣客とふれあいながら彼は彼なりの独自の剣法をあみだしたことは、カムイのもつ独創的な面を現わしている。こうして、カムイの強くなるという夢は、着々とすすんでいたようであった。が、カムイを影から養ない育てている者は、表面上、例の謎の雲水をはじめ、伊賀の忍、その上にたつ上忍であるが、問題なのはその背後にかくれたものである。だが、それはまだカムイのあずかりしらぬ問題であった。また、かつて、日置藩の財政窮乏打開策、そしてそれにからまる、目付役の陰謀から御一門ばらいの犠牲となって果てた次席家老草加勘兵衛の遺児竜之進の復讐という夢は、ついにそのチャンスらしきものを迎えた。単身、参勤交代の行列に斬り込みをかけるべく突っ走る竜之進のファイトとエネルギーは、感嘆に値するかもしれないが、この武士竜之進の夢と、正助や苔丸たちの夢とを比較したらどうであろうか。だが、この竜之進の一つの行動も、一見、個人的であり、感情的な、無価値なものとみなされやすいが、いかなる個人も、その行動も、それ一つのみにきりはなしてはみることはできないし、存在しない。例えば、竜之進が現在生きて鉄人道場にあったことすら、偶然ではないだろうし、すでに、謎の雲水がカムイに竜之進の後を追わせたのも、ただ単に仇討ちの助勢のためでないことは明らかであるし、またそうかといって、その逆とも思えない。また、さらにその後を追っていた笹一角の存在も、すべて大きな事件の一齣として、自身の意志とはかかわりなく行動させられていることもうかがわれる。そして修業中のカムイにしても、すでに、この得体の知れぬ事件の中に巻き込まれていることが、すべてを物語っている。とにかく、物語は、そろそろ、日置領七万石体制に対してさまざまな形で、個人なり、集団が反体制的活動を起しはじめたことは、すでに当初から内在した封建社会の矛盾が少しずつ現われはじめたことであり、それ故にかもしだすであろう幾多の事件によって、人々の運命を左右していくだろう。が、この運命にさからい、おのれの夢をあくまで追求し、きりひらき、歴史をつくってゆく者が人間なのだ。 |

| 第13回「前号まで」/「月刊漫画ガロ」1965年12月号(第16号)より |

| 花巻村の庄屋下人ダンズリの子正助の夢は、自分の田畠をもち、自分の力と意思で耕作すること、本百姓になることであった。そのため、きびしい仕事のあいまに、隣村の庄屋の所で読み書きそろばんを習い、それを生活の中に生かしていった。もちろん正助のもって生れた天分は、これをさらにみごとな効果をもたらしたのは疑いのないことであるが、これが村の少年達の注目を呼び、勉強会がもたれ、そこから大人達までが影響をうけ、庄屋の不正に気づきはじめていった。たまたま突発した玉手村一揆に遭遇した正助にとって、打ち毀しのすさまじさと、その間の事情は大きな衝撃を与えた。また、大きな貴重な経験となっていたことだろう。(そのとき、自身は気づいていなかったかもしれないが)

藩と商人の結託による繭の独占買い占めから起きた玉手村騒動の一ばん底にあった要求は、いままでのような繭の自由販売であった。この騒動の首謀者のひとり苔丸は、顔面を斬りきざみ、とらえられ、親を殺され、強迫されても、しらをきりとおし、身分を非人に落とされても、「世直し」を心の中に秘め、それをおのれの生きる支えとしていた。これが苔丸の夢であるとすれば、あまりにも悲壮なものであったかもしれない。また、非人カムイは、強くなることによって自由と誇りを獲得するために、その道を追求していった。そして、その辿りついたところが、忍の世界であった。一方、武士社会の矛盾からおきた藩内における醜い勢力争いの犠牲となった次席家老の遣児竜之進は、一門の仇を討つことによりこの不正をあばき、藩の正常化を願い、日夜腕をみがいていた。そしてついにそのチャンスを迎えたのである。それは、日置領主が参勤交代のため城を出たというニュースであった。ひた走りに走る竜之進、また、謎の雲水の命でそのあとを追うカムイ、そして、カムイを追うサエサ、竜之進とともに行動を共にすることによって武士の生きる道を見出そうとする一角、これらが後に続く。また、剣に生きる浪人水無月右近、そして秘かに一角に慕いをよせるアテナ、こうした人物のそれぞれが持つ夢が、大きな意味で、日置体制という壁につきあたり、目的こそちがえ、反日置体制の方向をめざして動きはじめたのはたしかであった。 |

| 第13回後記/「月刊漫画ガロ」1965年12月号(第16号)より ※1965.9.8/4-2/GC5-1 |

| 今回は、種々の事情から、紙数を半分にせざるを得なかった。残念なことである。参勤交代に出府した領主の行列に斬り込んだ竜之進、一角らの行動が無謀であり、目的を果たすことが不可能なことは当然のことであるが、何故カムイがこの二人に協力したかは不明である。が、とにかく、この三人の行方がどうなったか、もう少し追ってゆく予定であったが、次回を待たねばならない。また、正助の場合も、そのラストの危機よりも、村内での、年貢を前にして百姓と庄屋等村役人とのあいだの動き、力関係、そしてそこから庄屋が正助という存在に対していかなる手を打ち、その結果、百姓、非人、また苔丸等の結びつきと行動がどう展開するかを描く予定であったが、これも次回にゆずらねばならない。また、サエサ等を取り巻く諸事件、そして新たな登場人物の出現もそこにからみ、人々の、出合い、結合、団結、そしてこれに対する分裂政策等の暗躍がいり乱れ、物語はいよいよ問題の核心へ迫ってゆく予定であったが、すべては次回をお待ち願いたい。 |

| 目安箱10 「教科書検定に反対する」 黒川新/「月刊漫画ガロ」1965年12月号(第16号)より |

| 「カムイ伝」の後記に、教科書検定はいけないと書いてありましたが、どうしてですか?同じ後記に「正助的学問が要求される」とありましたので、そう考えると、文部省の検定がいけないということがひっかかります。真実性がないということでしょうか。それに、特に歴史教科書ということですが、他の教科書も同じでしょうか。ぼくも、いましている勉強が何の役に立つのかと思うことがあります。(大阪市 河井省三)

河井君の疑問は、もっともであろう。いまでは、教科書検定問題は、一部教育界やマスコミだけの問題ではなく、すべての国民のものである。しかも、ことが義務教育過程における教育を左右するものであるだけに、それは、日本の将来を大きく決定づける問題であるといえる。文部省の検定の圧力が、特に「歴史」の教科書に対して強く行なわれるのも、「歴史」が数多い学問の中でも、それだけ重要な、且つ、基礎的な学問であるからである。それぞれの学問が生まれた動機、発展の過程などを見ても、その当時の社会、政治、経済、諸文化と密接な関係にあることがわかる。つまり、一様に歴史の木の幹の枝先に咲いた花なのである。この重要さが、文部省をして特に「歴史」に重点を置かせ、その教科書内容を強制的に歪めさせているものとなるのである。ただ違うところは、あたりまえならば、「重要だから、事実を学問的研究の成果の上に立って、より正しく教えなければならない」と良識であるところを、文部省では、「重要であれば、よけい正しく教えてはいけない」とする暴政者特有の愚民政策の公式をここでも適用させようとする点である。明らかに目かくし教育を謀っているのである。何のための目かくし教育か? それを裏付けるように、次のように言っている。第二次大戦を扱った記述をはじめ、従来の教科書では暗い記述が多すぎる、と。そして、同じ第二次大戦に関する内容中、国民生活のそのままを映す写真をしりぞけて、かわりに、東条英機の写真を堂々と掲げている実例をみる。そこでわれわれから奪われるのは、戦争に対する恐怖、憎しみ、また、否定的な精神である。歴史の事実が教えてくれるはずだった数々の知識、教訓である。そして、かわりに強要されるのは、教科書全体に流れる皇国史観、戦争肯定に通ずる軍人崇拝の歪められた精神である。われわれは、かつて戦時中の教育とそこで強調された幾つかの次のような言葉を、忌わしい記憶と同時に思い出さずにはいられない。 ★日本は神国である。祖国急難のおりには、祖国とその臣民を護るために神風が吹く。(愚民政策の一つで、神秘的効果を計算のうえで、国民を蒙味化させて、同時に鼓舞して戦争にかり立てる狙いをもつ) ★天皇は生き神さまである。(家父長的統制効果から、中央集権をはかることが狙い) ★大東亜戦争は、アジア解放のためのものであり、大東亜共栄圏のための戦いである。(植民地政策、軍事侵略を正当化しようとしたものである) しかし、こうしたウソッパチの、デタラメな政策、教育が国民に何をもたらしたか、いまではわれわれは知っている。それと対象的に、戦後の教育基本法に護られた民主主義教育が、どんな成果を得たかも、併せてわれわれは知っている。それゆえ、一層実りつつある現在の教育を一方で歪め、侵害しているものに対しては、強くその非を指摘し、弾劾するものである。日本における教育の歴史をみても、早くから学校、塾、寺子屋など、一部教育の場はあるにはあったが、そこで学ぶ生徒は、武士やその他特権階級に属する者の子弟や、そのための経済のゆるす家庭の子どもだけに限られていたうえに、その学問の内容も、内容によっては時の権力者によって、ときどき厳しく制限され、あるいは全く禁止されもしている。そのため、学問をするにも隠れてしなければならなかったり、また、インチキ塾がはやったり、さらにその中から真の学問のための塾がもたれたりしながら、困難な条件の中で、少しずつ教育の場や学問が築かれことがわかる。「正助的学問」とよばれたものも、困難な条件の重なる中で、その条件を自分流に突き破り、生活に密着した勉強から積極的に土台を築いていって、社会生活の実際に真に役立つ学問とする、そうした学問を指しているものである。中学校教科書の場合、既に、文部省の強制改訂版が全国の学校で採択ずみの今、教師は子供たちを前にして、その教科書をどう教えてよいかわからない、などと言ってはいられない。むろん、学力テストとの関連の問題もあろう。父兄や教育委員の圧力も受けよう。勤務評定の結果、左遷されるかもしれない。とうぜん、そうした数々の困難は充分予想されることだ。しかし、だからと言って、教科書のそのままを教えれば、子供たちに嘘を教えることになる。教師はあくまでもこれと闘わなければならないし、その責任を貫かねばならない。もちろん個人の力は弱い。教組その他の集団的な力でこれを支えなければならないだろう。国民のバックアップも必要である。しかし、それが実践されなかったとき、そのことは、自から、日本を、国民を、生徒を、逆コースの渦の中へ引きずり込むことになろう。 |

| 白土三平による、読者の質問への回答。質問は第10回後記へのもの。黒川新による目安箱は次号11回目で終了する。 |

| 第14回後記/「月刊漫画ガロ」1966年1月号(第17号)より ※1965.10.2/4-3/GC5-2 |

| 支配する者にとって最もおそるべきものは、団結した民衆である。戦国時代において組織された民衆の力と意志の偉大さから歴代の支配者たちは何を学んだか。それは徳川封建社会の中で差別政策となってあらわれ、下へ下へと身分がこしらえられた。すなわち「支配するためには分裂させよ」である。そしてこの差別は現代にも生きて、人々を苦しめ、支配者に大きな活力を与えている。もし優越感を支えとして生きている者があるとすれば、自身のひきたて役として、そのような人々がこしらえられ、おのれ自身もまた誰かのひきたて役としてあることを知るべきである。われわれは、最も差別され、最も虐げられている者の立場からものをみつめていかなければならない。竜之進、一角の夢らしきものはあえなく挫折し、今、皮肉なことに同じ武士階級のつくった身分制度の中で耐えていた。非人社会の中で彼らが身をもって体験したものは何であったか。そして、何を感じ、何を決意したか?また、正助の夢もようやく、その人生の出発点ともいえるものを獲得した。強い意志と、積み重ねられた行動によって、下人という身分から解放され、おのれの田をもつようになった正助が年貢の割付をもった本百姓として生きていく前途には、さらに避けることのできない幾多の苦難が待ちうけているだろう。そして、苔丸のどえらい夢、正助との結びつき、非人と百姓の接近、この移行がもたらすものは、誰と誰に幸せをもたらせ、誰にとって都合がわるいのか、人々は知るだろう。また、忍となった非人カムイにしても、そこではたして人間としての誇りと自由を獲得できただろうか。非人ゆえに忍となり、忍ゆえに行動し、その中で、かつて目的であり手段であったものが大きく質的にかえられていることに気づき、愕然としているのではなかろうか。差別政策のもとでは、夢もやはり個々バラバラな形で存在し、個々にしぼんでいく運命にあるようだ。だがその夢がつきあたる壁は一つである。バラバラではあるがその障壁として人々が一つの物を感じとったとき、日置領支配者は、真に危機を感じとらねばならぬだろう。 |

| 第15回後記/「月刊漫画ガロ」1966年2月号(第18号)より ※1965.11.12/4-4/GC5-3 |

| 人々に養われているか、飼われているものは、どうしても身を縮めて生きねばならない。だが、権力を握ればこれが逆になる。人に喰わしてもらいながら威張っていられるのである。だが、養われている本質自体には変わりがない。百姓のいない領主は存在しないし、領主からみれば、自身の意のままに働かない百姓は、百姓としての意味がない。したがって支配者は、なんとしても百姓を働かせ、搾りとらねばならなかった。そこで、養われながら威張っていられるために、支配者はあらゆる努力を怠ってはならなかった。統制があらゆる人々の生活、権利を制限し、無限にひろがる人間の可能性の展開を妨害した。武士といえども、藩、幕府の権力に抗するものは、あえない末路を余儀なくされる。草加一門の悲劇は、日置領のみのできごとではなかったろう。そして今、竜之進、一角の二人も、同じ武士階級のつくった身分制度のために、非人の群の中で耐えていた。下人正助が人間としておのれの力と意志の確認をなそうとすれば、より厳しい荒波に揉まれねばならなかった。自由と可能性の代償に、いつでも死が顔を出そうとする。強くなることによって、飛躍的、個人的な脱出を試た非人カムイが辿った忍の社会は、かつて目的、手段であったものを、それが生活の全てとなり、目的とさえなりつつあった。自身の誇りと自由を獲得するための忍耐と努力は、より強力で、より陰惨な機構の掟と活動のための手段に転化されていた。これは、世の中のはずれもの浪人右近の目にも、異様に映ったものである。そうして、これら支配権力の手が伸びるとき、自然の合理的な法も、人々の自然な関係も破壊されていく。だが、同じ源から発する結果ではあっても、武助の死は、死という高価な代償を支払っていながら、あまりにもあわれな末路である。又、正助の危機を救った仲間、非人の接近は、それ自体、信頼、友情、協力、人と人の単純な結びつきにすぎないが、これだけでもすでに重大な法度破りであり、藩の政策にまっこうから対立するものである。だが、この正助をとりまく自然の雰囲気と、この発展は、人々に豊かさとなごやかさをもたらしこそすれ、それ以外の何程の意図も非人間的な結果をも見出せない。だが、当然この人々のつながりの成長は、大きな壁によってさえぎられるだろう。次回は、この中で正助がいかにおのれの力を試していくか、そして人と人の自然なつながりが、人々に、個々にもたらすものと、これによって追いつめられる者が誰か、追いつめられる者がいかに醜く、残酷な手段をものともしないか、その本質ゆえに彼らが表面のみをとりつくろうとするかを、見つめてゆきたい。又、カムイの正体を聞かされたサエサが、どのような決意をし、行動をとるか、また、この二人の前に現れた第二のスダレは何者か。そして、ここから新たにどのような人物が登場し、誰とつながりをもち、どのような役割を果たし、おもいがけない圧力を、支配者をも含めて人々に与えるか、なかなかもって世の中は複雑さを増していくのである。 |

| 「月刊漫画ガロ」1966年4月号(第20号)の訂正文により「無理にひろがる」を「無限にひろがる」に訂正した。 |

| 第16回後記/「月刊漫画ガロ」1966年3月号(第19号)より ※1966.1.1/4-5/GC5-4 |

| 限られた限界の中、例えば牢内における一ケ所に集められた畳は、当然、他の者に犠牲を強いる。しかし、この牢内の珍現象も、そのまま江戸封建制度の姿を集約して現わされたものにすぎないし、又、狭くなれば作を造ると称して消されてゆく者がでるのも当然の結果と言える。そして、それは、現在のようなチュウショウ的方法による支配社会においても同じことが言える。日々の新聞紙上にみる三面記事にいくらでも例を見出すことができるだろう。この抽象的な支配のからくりに人々が気づくときにのみ、これらの悲劇の根絶を期する可能性が生まれるのである。又、抜忍赤目が忍社会の執拗な追求を逃れるために、意識的な犯罪により、その形として遠島という形の遁法をもちいたが、はたしてその行手には何が待ちうけているだろうか。そして、彼をみつめる男は………… |

| 「月刊漫画ガロ」1966年3月号は「水木しげる児童漫画賞受賞特別号」であったため、「カムイ伝」はいつもの巻頭二色カラーではなく誌末に掲載された。「前号まで」頁も作品扉頁の後に入っている。「カムイ伝」のこういう掲載形態は全話含めてこの号だけである。

この号の裏表紙には「白土三平傑作集」という本の広告が載り、1966年7月号(第23号)のP203には「「ガロ」三月号(第19号)に、東邦図書新社の申し出によって「白土三平傑作集」(剣風記・奇剣崩し・蟷螂)の広告を掲載いたしましたが、同社が無計画な経営によって倒産いたしましたため皆さまにたいへんご迷惑をおかけしました。ここに深くお詫び申しあげます。青林堂広告係」という謝罪文が載っている。結局第一巻「剣風記」(1966年2月20日発行)のみが発行され、以降は刊行されずに終わった。予定では第2巻「奇剣崩し」が3月20日発売、第3巻「蟷螂」が4月20日発売、第4巻「赤目」が5月20日発売、以下続刊…となるはずだった。 |

| 第17回後記/「月刊漫画ガロ」1966年4月号(第20号)より ※1966.1.23/5-1/GC6-1 |

| 前号においてカムイの師・抜忍(赤目)が計画的な犯罪と、その結果、遠島という形の刑による遁法を用いたことは、確かに巧妙と言えるだろう。だが赤目は二つの失敗を犯していた。一つは牢内における不合理な掟に対して、おのれ一人の憤懣と個人的能力のみによって解決したことである。もう一つは、忍として一つの遁法に対する徹底さにかけたことである。つまり、赤目は牢内でも絶えず目立ちやすい活動は避けねばならなかったはずである。そこに、赤目の忍に徹し得ない何ものかがあったのかもしれない。それが、又、赤目をして抜忍の道を歩ませたのかもしれない。当然今回は、遠島となった赤目の流人としての生活と島抜けの話を載せねばならぬはずであった。しかし、今回の話自体、省くべきもののような気がするのをどうしても入れなければならなかったのは、ここに登場した人物と諸事件は、封建社会を語る場合、欠かし得ない事柄であるからだ。夢の七兵衛がどのような人物か、そしてどのような方法で夢を展開していき、又、彼の活動とその結果、そして彼らの与える社会への影響はこれから述べられていくのだが、それは、支配者から、百姓以下非人にいたるまで及ぼすものは歴史から除くことはできないだろう。徳川封建社会の矛盾は、支配者が、支配する者・百姓の発展を押さえ、自立経済という乏しい生活の中に押さえながら、尚且つ、そこから搾り取ろうとしたところにある。その上、自身は都市生活者として商品経済の中に巻き込まれ、やがて、おのれの支配者としての地位を商人に譲らざるを得なくなるわけだが………。これらの不合理な矛盾は、現在も尚且つ続いている。支配する者と支配される者、差別のある社会である限り、人は真の自由を得ることもできないだろうし、又、各個のすぐれた能力を発揮する場も時も与えられず、消えていかざるを得ない。そしてそれは、そのまま、人間社会の絶え間ない発展に大きなブレーキとなる。全く尊く恐ろしい犠牲である。いかなる理由にせよ、差別が存在する限り、その社会、国家は、真に自由の国とは言えないだろう。もしそれを公言する奴があれば、大ウソツキであり、ウソを堂々と言わねばならぬところに、巧妙な支配関係が存在するからである。しかも今の世界は、これが国際的な形で現われ、そこに斗いがある。もし、封建社会の支配者が正助たち百姓の素朴な夢をそのまま伸ばしてやり、差別制度なる身分政策などをとらなかったとすれば、一揆も起きなかっただろうし、さらに日本は進んだ国であったであろう。今すぐにアメリカ軍がヴェトナムから撤退すれば、その日から戦争は終り、ヴェトナムはヴェトナム人の力で自分たちの選んだ形で発展していくだろうことを断言する。だが、嘗っての諸々の支配者がそうであったように、彼らはおのれの国民も、又、他の国民も含め、食わせてもらいながら威張っていられる権力という柱を失いたくないために、必死にならざるを得ない。そのためには手段を選ばない。だが、残念ながら、それらの試みが成功した例は歴史の中に見出せないのだ。すでに日本も経験してきている。しかし、その間にあって、個々の運命、個々の夢は翻弄され、さまざまな形をとるだろう。いかなる生涯を遂げるにせよ、それは、個々とそれを乗り越えた集団の力のみが、目的に向かって歴史の階段を一つずつ積みあげていくのは、積極的に行動していく人々のエネルギー以外にない。 |

| 「月刊漫画ガロ」1966年4月号に掲載されたつげ義春の「初茸がり」(1966年1月25日作品)は、1965年10月につげが白土と大多喜の旅館に泊まったことが元になっている。祖父は白土で子供がつげである。

第17回作中には雑誌掲載時「当然これ以前に、この七兵衛と赤目の御蔵島での流人としての生活、島抜けの話があるわけであるが、次の機会にゆずることにした。」という文があるが、結局のちにそれが描かれることはなかった。単行本ではこの文はその下の「江戸山谷……」という文字とともに削除されている。  ※「月刊漫画ガロ」1966年4月号より(P26/SB5P30/GC6P32) ※「月刊漫画ガロ」1966年4月号より(P26/SB5P30/GC6P32) |

| 第18回後記/「月刊漫画ガロ」1966年5月号(第21号)より ※1966.2.1/5-2/GC6-2 |

| 最後に咲いた花が何であるか、そしてこの花を咲かすまでに、いかに正助や非人達の協力と努力が払われたか、は次号において語りたい。また、再び起こった玉手の藩権力をバックにした蔵屋との対決、そして、この一揆にとびこんだ正助の行動、非人ナナと百姓正助の心と心のふれ合いは、差別政策の中でどのように展開するか、すべて次号に期待したい。また、この間にあって、当時、幕府の糸割符制(いとわっぷせい)、鎖国政策の合間を縫って、嘗っての特権商人にとって替わり擡頭(たいとう)してきた新興商人のひとりである夢の七兵衛の行動も追っていきたい。そして、これに協力する抜忍赤目、そして忍の世界に疑問を持ちながらも、その中から抜け出せないカムイ、そして、サエサ自身の意思か、それとも運命のいたずらか、彼女自身も又、支流から荒れ狂う本流へ人生の変転期と言うべき時期を迎えねばならなかった。そして、江戸へ逃れ、復讐のチャンスを狙う竜之進等、彼等は独自にいかなる策をめぐらし、おのれの意思を貫かんとしているのか、そして、これにからむ忍の暗躍は一体何を目的としているのだろうか………。 |

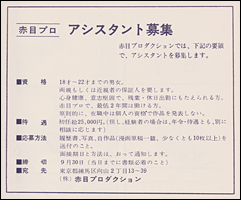

1966年5月号と翌月号の「月刊漫画ガロ」には赤目プロダクションアシスタント募集の広告が載る。1966年4月に高校卒業直後の池内誠一が赤目プロに入ったのは3月末発売のこの1966年5月号の広告を読んでのことだったろう。第18回の脱稿は2月だが、翌3月に「ワタリ」第1回目、4月に「カムイ外伝」第1回目を描きあげ、6月には「無風伝」の連載を始めている。

※「月刊漫画ガロ」1966年5月号より ※「月刊漫画ガロ」1966年5月号より |

| 第19回後記/「月刊漫画ガロ」1966年6月号(第22号)より ※1966.3.3/5-3/GC6-3 |

| 数多い一揆の中で百姓が勝利を得た例は少くない。しかし、たとえ百姓の要求がとおったとしても、かならず犠牲者はつきものである。そして、やはり、武士は武士、百姓は年貢をとられ、その下には非人があることはかわらない。ここで玉手村の一揆は思わぬことから勝利を得た。それにはさまざまの要素が重なり、一揆を有利に導いたことであろう。だが、ここで、それよりもさらに大きな事件は、正助の作った綿作が成功したことであろう。だいたいこの正助のバクチ的な綿作りには作者として大いに疑問点があるわけであるが、又同時に、この正助が一方で新しい農作物の開発を行ないながら、他方では他村の一揆に意図的に参加していく正助の動機、必然的な内面の問題においても深く描かれてない点でも大いに作者は悔んでいる。とにかく、綿は、稲と違い商品作物であり、ここに百姓が市場とのつながりをもち、生産力の発展のうえで余剰生産物を獲得する条件を生みだしていく糸口をもつわけである。その点から正助の実験は大きな収穫と言えるだろう。だが、すでに同じ商品作物である繭の生産にからんで一揆が起きているのである。ここで、商品作物を作る者同志、又、その作物の性格上商人と対決せざるを得ない関係が、正助をして一揆に参加せしめたというより、この男は、だいたいおせっかいなタイプの人間と解してもらいたい。いつの時代にも、おせっかいな人間はいるものだ。しかも年々多くなっている。人に言われてデモに参加するのと、自身みずからすすんで参加するのとでは、そのデモの性格も変わるというものである。幕府の大名への貿易の制限(糸割符制)、そして鎖国政策、参勤交代制度等による圧力は、そのまま大名から百姓へと移行し、百姓に貧しい自立経済を強い、年貢の収奪を強化し、そして当然起こるであろう反抗に対して身分制度による差別政策が強められていくのは、当然のなりゆきである。だが、これら支配者の政策みずからその制度の矛盾を深めるだけであるが、それを認めることはとうていできないのが権力者の常である。すべて弾圧によって解決するということしか頭にないし、また他にも手がないのだろう。したがって、一揆が起こったとなると激烈をきわめるわけであるが、又、別の形でも反抗は徐々に進んでいたのだ。正助の綿作(商品作物)、苔丸、ナナの養蚕は、やがて広く日置領にひろがり、発展するだろう。ここに、綿、繭の、稲と違った性格の作物は、当然自立経済のわくを越し、直接城下の、又は他の市場と結びつく。そしてその結びつきは、さらに多くの技術の進歩、再生産をもたらすかもしれない。そしてこれにからみ、正助を中心としたほんの一部ではあるが、非人との協力体制がとられ、人間同志の自然な関係が生まれはじめている。だが、これはすでに法度破りであり、支配者のもっとも厭うべきことがらである。当然、百姓達が生み出した新しい生産も、その芽を摘みとるような方法が必らずとられることだろう。又、百姓と非人との接近に関しても、必らず離間工作がはじめられるだろう。それは、おそらく、無残な、陰気で、残忍な方法をとらざるを得ないだろう。それらは過去の事実が物語っている。だが、われらのもろもろの主人公達はこの時代に生き、現在われわれがあるのも、この人達が斗い、生きたからこそなのである。そして、今も、この二種類の人種がいる。歴史をあとへ戻そうとする奴らと、われわれの祖先のように、前へ一歩一歩進もうとする人達である。 |

| 白土は第19回脱稿直後の3月12日につげ義春の単行本「噂の武士」(1966年12月30日発行/ホームラン・コミックス/東考社)への寄稿文を書いている。 |

| 第20回後記/「月刊漫画ガロ」1966年7月号(第23号)より ※1966.4.5/5-4/GC7-1 |

| (なし) |

| 第21回後記/「月刊漫画ガロ」1966年8月号(第24号)より ※1966.5.5/6-1/GC7-2 |

| 非人ゆえに忍びになったカムイは、すでに大きな壁に突き当たっていた。カムイの持って生まれた天分と勇気は、非人社会からの個人的な脱出を可能ならしめ、すぐれた忍者として成長を遂げさせた。しかし、カムイの到達した忍びの社会には、カムイの求めた夢はなかった。たしかに、過去のカムイの求めようとした条件は、表向きその強さということによって叶えられたかのごとくみえたが、いぜんとして、自由も、人間としての誇りも持ち得なかったし、むしろ、まえにも増して強い束縛の鎖はカムイをがんじがらめに縛りつけていた。すでに、カムイはおのれの意志とは別に、嘗つての兄弟弟子風(しなど)を自らの手で殺し、そして今や師であった赤目の命を狙わねばならなかった。忍びがおのれの自由を示し、それを行動に現わすには、抜ける以外にない。だが、これを為し遂げることは不可能といってよかった。大方の者は、風(しなど)ほどの者でもついにはおのれに負け、みずから伊賀に戻り、斬り死にの中にのみ自己の主張を表現すること以外にないのが常道であったし、抜忍を決意することすらが、すでに逆の意味から常軌を逸していたことになる。その中でもとくに、厳しい忍びの目をかすめて未だに捉えられてない赤目は、怪物といわれてもしかるべき忍者である。そして今、夢屋の番頭として商人のもとで新しい忍びの技を用いての生活を始めたばかりの彼にしてみれば、なんとしても忍びの追求を断ちきらねばならなかった。そして、すでに自身の暗殺にカムイがさし向けられることを予知し、隠れミノの術によって、カムイの姉と恋人正助との関係を利用し、これに対決したのである。そこでカムイは、おのれの忍びとしての掟と肉親の幸せを破壊しなければならない矛盾に陥り、それは正助が密告によって役人に捕われることによっても、解決を見出すことはできなかったのだ。おそらく次号も、赤目とカムイの死斗は続けられることだろうが、真の意味から言って、正助ら働く者が社会を支えていること、そこに生甲斐を見出している百姓らの性格に気がつかぬかぎり、カムイの夢の出発点は見出せないかもしれない。従って、捕えられ、その結果として死をむかえる正助よりも、むしろカムイの置かれている状態のほうが、より悲惨と言わねばならないだろう。 |

| 単行本に収録されたこの後記の下線部分だが、全15巻型の単行本には一部の重複がみられる。この場合は全15巻型単行本第5巻第四章(第20回)末のものと、第6巻第一章(第21回)末の一部が重なる。しかし、GC版では収録されなかった文が一部追加されてもいる(その部分にも下線を引いた)。

1966年8月号に掲載の水木しげる作品「五円玉」の内容には「カムイ外伝」のパロディーが含まれており、さらにこの作品は1967年4月号に掲載のつりたくにこ作品「あがき」内で再パロディー化されている。「あがき」には「カムイ伝」のパロディーも含まれている。 |

| 第22回後記/「月刊漫画ガロ」1966年9月号(第25号)より ※1966.6.5/6-2/GC7-3 |

| 働き、自然と対決し、より多くの自由を人間にもたらす多くの百姓をのぞいて、封建領主の存在はありえない。にもかかわらず、この少数のクズどもが多くの真の人間を支配していたのである。そこから悲劇が生まれ、度をこすと喜劇さえ演じられたのである。法は支配者のためのものであり、法によって保たれている秩序も同じ奴らのためのものであることは昔から現代に至るまで続いている。人々の夢、そこへ向かっての人々の意欲はすべてこの秩序の壁につきあたり、法によってつぶされてゆく。しかし、人々の夢はその壁を破り、人々の力はその壁をおしたおし進んできた。読者は、山丈による“カムイ”という怪声を幾度か聴いたはずである。幼年時代の非人カムイの場合、白狼のカムイの場合、そして、正助とナナの場合、すでに“カムイ”という怪音の意味するところはご想像ねがえたと思うが……。正助個人がどのようにすぐれた能力をもち、いかに強い意志をもっていたにせよ、百姓達をふくめた多くの人々の支持と、結束がなくしては、ふたたびナナと抱き合うことはなかったろうし、この物語にも登場し続けることは不可能だったであろう。その点、忍者カムイとは全く対象的と言わねばならぬだろう。おそらく次号は、カムイと抜忍赤目との術と術の斗い、そして忍者カムイの封建社会における矛盾とその破局がどのような形で現われるか。またサエサがくの一という泥沼の中で、いかにおのれの夢を追究していくか、を述べねばならぬだろう。そして、日置藩が幕藩体制の中で自身の地位安全確保のためにいかなる手段を弄し、努力を続けていかねばならないか、だが彼らには蚤のフンほどの夢もないことは明らかである。そして日置領内における忍者群の暗躍は、何を意味し、どのようなつながりがあるのかも、次第に明らかにしていかねばならないだろう。また、正助とナナの愛の斗いも、厳しい差別政策の中でその前例をみない勝利を得ることを、作者は何よりも望んでいるのであるが……。ともかく、彼らはいま山丈という特別列車に乗って新婚旅行におもむいたところである。歴史に、人々を完全に支配しきったものの名をみない。そして現在、われわれは過去の名もない諸々の英雄達がのこしてくれた足跡から出発し、支配のない、無階級の社会へと進もうとしている。身分的な、あるいは人種的な、その他のあらゆる差別は、階級のあるかぎり無くすことはできない。敵が分裂をおしつけるとき、われわれは、われわれの祖先が示してくれた団結という武器をもってこたえねばならない。過去からの、そして未来にかけての夢も、そこから芽を伸ばし、花を開くのだ。 |

| 「月刊漫画ガロ」1966年10月号(第26号)の訂正文により「非劇」を「悲劇」に訂正した。 |

| 第23回後記/「月刊漫画ガロ」1966年10月号(第26号)より ※1966.6.30/6-3/GC8-1 |

| (なし) |

| 第24回後記/「月刊漫画ガロ」1966年11月号(第27号)より ※1966.7.31/6-4/GC8-2 |

| 前号における赤目と商人夢の七兵衛の忍社会からの追究の闘いは、苛酷を極めてはいたが、個人的要求の要素が強い。したがって、赤目個人の抜忍ということのために、多くの下忍を犠牲にしたにすぎない。だが、かかる状態によっては、このような形と内容しかもち得なかったのかもしれない。とにかく、前回はおもしろくない作品であることは明らかである。また、山丈に乗っていずこかへ去った正助とナナのその間の行動は全くもって不明である。とにかく、いつか人知れず帰ってきた二人は、前例をみない非人と百姓の結婚許可と、新田開発の申請とを同時に行なった。そのための二人に対する処罰は当然のこととはいいながら、正助は明らかに予想していたことであろう。その結果、非人、百姓間のわだかまりが支配者の策謀によるものであることが明らかになったことは収穫といえるだろう。また、正助の新田開発による農民の生活を豊かにするという夢は、事実からいって実に矛盾に満ちたものであるが、ながい目でみて幕藩体制の中で新田開発というものがどのような性格をもっていたかということにつきるが、一言で決定づけることはできない。それは、江戸の初期、中期、後期それぞれにわたって厳密に検討してみなければならないだろう。これにともなう生産力の発展が時代を変質させる一つの契機ともなったかもしれないし、封建社会の中に生じた近代化の萠芽といえるかもしれない。また、封建体制の崩壊を阻止するのに役立ったかもしれない。ともあれ、何度も強調することであるが、人間が自然と対決し、その闘いの中で自由を獲得し、それがたとえ一時的にせよ支配者の権力保持に力を与えたとしても、生産力の発達は社会変革の原動力であり、いずれ自由はそれを獲得した人々の元へかえってくるだろうし、そのためにも闘いが要求される。つまり階級がなくなったときにこそすべての富と自由は人人のものになるのだ。そして現在のわれらは、そのために闘ってきたわれらの祖先の血を無駄にはできない。そして、これが正助、ナナのような身分制度の中に生きた者の愛にも大きくかかわりをもつことは明らかである。夢の七兵衛の金の力による解決の方法を正助が拒否したのもここに起因するのであるが、正助が時代の流れとおのれの力をどこまで読みとっているのだろうか。そしてこの正助と七兵衛の新田開発という場における商人、百姓としてのかけひきも目をはなせない問題であろう。そして、掟によって爆死したはずのカムイがふたたび江戸に現われたのも、忍社会における時代の大きな変動が作用しているとみなければならないだろうし、かくも小さな藩のために公儀隠密がやっきとなって、つまり幕府が活躍しなければならぬ真の謎の中にも身分制度による差別政策支配のからくりが絡んでいるのは、たとえうらがえしであったとしても奇妙なものといえる。つまり喜劇になりかねないのである。 |

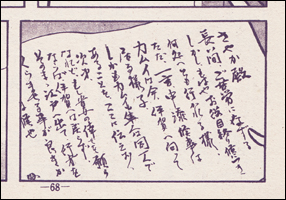

| 第24回作中の注釈文なのだが、ここには毎度の後記と同じく、現在と照らし合わせ書いた文章があったので一部改変したのだろう。その結果、単行本では少々意図不明と化してしまっているので、下に雑誌掲載時のものを載せる。「月鼈玉の輿」はツキトスッポンタマノコシと読む(原本全文)。

また、江戸中期の実録小説「月鼈玉の輿」は、非人娘おコヨと旗本座光寺源三郎の恋愛悲劇であるが、この結果は、旗本の源三郎もコヨも死罪、コヨの父喜助は獄門となっている。これは史実ではないから、ほんとうに死罪になったとは言えないが、こういった、平等の精神を主張する小説が生まれたということは、いかに苛酷な差別政策下にあっても、それに反抗しおのれの自由と愛を貫こうとした人たちがあったことの証明となるであろう。まして、現代においてさえ、愛し合いながら差別のために結ばれず、仮に結ばれても破綻を余儀なくされている人々のあることからしても当然うなずけることである。 下は連載第24回の雑誌掲載時のものだが、単行本化の際に花押以外の手紙の文字が全て描き直されている。内容が読みづらかったからであろう。私の拙い筆跡鑑定を信じてみるならば、これは小島剛夕の文字。  ※「月刊漫画ガロ」1966年11月号より(P68/SB6P372/GC8P180) ※「月刊漫画ガロ」1966年11月号より(P68/SB6P372/GC8P180) |

| 第25回後記/「月刊漫画ガロ」1967年1月号(第29号)より ※1966.9.17/7-1/GC8-3 |

| おそらくどのように悪どい奴でも、また、かなりのふうてんでも、夢を持っている者はそれなりに生きがいがあるといえる。逆に、いかに善良かつ才能にみちあふれた者といえども、生きがいを失えば、生ける屍とならざるを得ない。しかし、どのような夢も、おのれのみを中心においてのものであれば、その当初から矛盾をかかえていることになる。極端な例をとれば、自分自身以外の人間がくだらなく思え、他人の存在を否定したとき、それは自身をも否定したことになる。社会は自分一人だけではないし、その個人もまた他から見れば他人であり、人間社会は互いに依存し合い、その団結の歴史ゆえに今日まで進んでこられたのである。嘗って封建社会にあって、個人の自由、解放を獲得するには、なみたいていのことでは可能とされなかった。恋愛一つを取り上げてみても、過去の幾多の人々の闘いと血によって獲得されたものであることを知らねばならないだろう。だが、もし、われらの祖先が育て、のこしてくれた遺産を、おのれ自身とその周囲だけにとどめ、無関心をよそおえば、われわれの得た権利は縮少こそされ、展げることはできないだろう。過去において、人々が小さな夢のために大きな犠牲をはらってきたことを忘れてはならない。われわれもまた、未来に向かって、小さな夢がやがて大きなものとなるために努力を続けるだろう。そこに生きがいがあるのだ。当時、夢屋の七兵衛が武士権力に対抗するために金儲けという手段をとったことは、彼の夢であり、闘いであった。そして現在、彼の予言したように、封建支配者にとってかわって資本家が世の中を支配していることは、われわれがいちばんよく知っていることである。だが、支配する者があり、支配される多くの者があるということにはかわりはなかったのだ。したがって、人々の夢も、そこに向かって進むエネルギーも、その時点において肯定され得たとしても、それはいつまでも通用し得ないことは数々の現象が物語っている。幕藩体制という、大名、幕府による二重の反動的な性格と、それのもたらす政策の中で、商人らは金の力で対抗した。だが、そのしわよせは、それらの者を支えていた農民に三重の圧力となってのしかかっていたことを、同じ農民出身の夢屋も気づいていなかったとすれば、他から見れば他人であることを悟らねばならないはずである。今回は、大名の「お断り」に対し不貸同盟によって対抗した商人たちの活躍のほかに、さらに述べねばならなかったが、紙数の関係で省かざるを得なかったことを残念に思うが、次の機会にゆずりたい。そして、それぞれの登場人物が、それぞれの生きかたの中で、すでに自己の生きかたに対し真剣に考え、行動の転換を迫られている。剣に生きる右近にしても、釣り師と漁師のちがいのようなもので、釣りのために魚を求めるのか、生活のために釣りをするのか、その岐路に立っているといえるだろう。カムイにしても、おのれの死に向かって驀進しているとしかいえない。だが、そこから逃れるためには、さらに抜忍という自由の可能性にくらべ遙かに大きい死の道しか残されていないのだ。そして竜之進にいたっては、もし日置藩領主を討ち得たとしても、そのあとに何が残るだろうか……。そして、カムイを追うサエサも、カムイの存在しない世界のおのれを考えてみたことがあるのだろうか。すべておのれの行動を再検討し、さらに行動しなければならない時期なのだ。それにしても気になるのは、幕府の重職(老中)らをかくも悩ませるたかだか七万石の日置藩の秘密である。 |

| 第26回後記/「月刊漫画ガロ」1967年2月号(第30号)より ※1966.10.2/7-2/GC9-1 |

| 少数の武士が、多くの農民を支配し搾取する封建社会の根本的矛盾は、人々の夢を奪い、自由を圧しつぶした。だが、人々は、自然との対決の中で、又、闘い得た自由の平等な分配のために闘い続けた。それは、百姓正助、非人カムイ、ナナ、夢の七兵衛、苔丸、竜之進、それぞれ、事情、目的はさまざまであっても、一つの夢に向かって、迷い、悩みながら驀進していた。それは、ぶつかる壁が封建支配という一つの障壁であることによっても証明されている。だが、個人の自由、自己の解放も、互いに関係し合い左右する社会というものに対して、自己のみを切り離して考え得るしかない時代にあっては、たとえ、その夢に近づき得たとしても、それはエゴイズムの世界へと落ちこまざるを得ない。資本主義社会の維持を保証するものは、市場の獲得にある。とうぜん国内に限界がくれば、国外へと目が向けられる。そして、侵略戦争が起きる。どのような美名、口実を設けても資本主義国の関係する戦争の本質は、侵略であり、市場の獲得であり、その地域の人々を支配することを目的とする。そのために手段を選ばなかったことは、数々の過去の又現在行なわれている戦争の記録が示している。つまり、これが、個人主義のなれの果てであり、自由主義諸国と言われているものの正体である。夢の七兵衛は、武士に対抗し、金の力でおのれの夢を追求するとき、ある一方にひずみを生じせしめることになる。赤目が指摘したように、もし明暦の大火が自然におこらなかった場合の放火計画の指摘も、七兵衛的夢の追求のケースにおいての結末として肯定できなくはない。又、竜之進らの仇討に関しての方法も、百姓達がおのれらの産まれくる子供を殺さなければならなかった結果を認めなければならないだろう。カムイにしても、非人故に忍びとなったとはいえ、先輩赤目が前例を示したように、しかも、またとない奇蹟に近い条件のもとに実行した抜忍による自己の解放も、他を犠牲にしてのものであったことはすでに紹介されている。だが、人々は、おのれの夢をどこまでも追い求めるものであるし、諦めた者は、敗残者である。そして、人間社会の発展も、又、歴史をも否定したことになる。おそらく、カムイは、おのれの忍びの限界をとうぜん悟るだろうし、抜忍としての道をとらざるを得ないだろう。しかも、この道は、追手を逃れ、これを殺すことによってしか得られない道なのだ。又、正助とナナの愛、苔丸のいう世直しも、封建制度という階級社会を根底から覆えさぬかぎり得られないことは明らかである。だが彼らは、新田を開発し、商品作物の栽培を計画し、他との、市場とのつながりによって、百姓の生活を豊かにする闘いの中で、領主権力に対決して行こうとしている。そして、ナナはその中で正助の子を生んだのである。生まれたものは生きていく。そして夢を追求して行くだろう。 |

| 第27回後記/「月刊漫画ガロ」1967年3月号(第31号)より ※1966.11.20/7-3/GC9-2 |

| 「自由」それはなんと快い響きをもって聞こえる言葉だろう。くだらぬ衣服などかなぐり捨て、男も女も素裸で山野を鹿のように駈けめぐり、食欲を感ずれば自然の動植物を、もぎとり、とりおさえ、なまじ行儀作法などに縛られず、貪り喰う。教養、学歴、家柄、身分なぞは存在しない。波の音、吹き荒ぶ風の音、豪雨、燦々と輝く太陽、草々の露の光もすべて友であるだろう。そして、強靭な体力と自然の中に躍動する美が充ち溢れ、日々は素朴な歓びによって過ごされていく。そして、そこにとつぜん死が訪れたとしても、それはすべての生きる物が地から生まれ土にかえるように、自然の一部として淀みなくその営みは繰り返されていく。なんと素晴らしいではないか。だが、これは動物の世界である。人間は、悩み、苦しみ、憎み、縛られ、騙し合い、飢え、殺し合い、美しさも逞しさもすりへらし、友である自然を憎み、敵として呪い、あるいは祈り、そして諦め、自分らで穢し汚れた狭いごみための中で醜い屍を晒していく。しかし、今われわれ人間は、動物を檻の外から眺め、食料に、研究に、自身らの全生活の対象物としての立場にある。それは人間が集団を組み、団結し、自然と闘い、自然の法則をつかみ、自然の巨大な力に左右されずに生きる力をもつに至ったからだ。これが人間の自由である。つまり「自由」をもつことが人間と動物の違いの分かれ目といえる。言い換えれば、人間は夢をもち、そこへ向かって邁進する。たえず集団で個々の能力を一つにして自然にぶつかり、さらに多くの自由を獲得していくのである。だが、この団結が破れたとき、人々は大きな敗北を蒙る。自然のまえに屈し、勝ち得た自由を失い、又、その得た「自由の配分」においてもしかりである。われわれ人間は原始共同体に始まって、奴隷制度、封建制度、資本主義時代、さまざまの時代を経験してきている。そして常にこの自然との闘いであり、そこから得た自由の平等分配のために闘ってきた。それ故人々は少しずつおのれらの権利を得てきた。だが現在に至るまで真に自由の平等な分配は行なわれていない。それは原始共同体を除いてすべての時代が階級社会であり、支配者と支配される者のある社会であるからである。そして今やわれわれは、さらに人間がより多くの自由を得るために、又、すべての人々が自由を平等に得るために階級の無い社会を目指して闘っている。つまり社会主義社会へ向かって進んでいる。そして今や全世界のおよそ四分の一の面積、三分の一の人口を占める国々は、社会主義を獲得し、共産主義社会へと向かって闘っている。正助たちが力を合わせ、百姓も非人も共に田畑を開拓し、新しい作物を、新しい技術を、新しい市場を開発し、そして人々の豊かなる生活と最低の権利を得るための闘いをはじめたとき、この団結の破壊が始まった。彼ら支配者が藩財政立て直しの見地から新田の開発を望みながらも、自らそれを破壊しなければならないところに、封建制度の、すなわち階級社会の根本的、そして最初から内包していた矛盾があるのである。ということは、現在もわれわれに分裂と噛み合いを強い、しかも国際的規模で押しつけ、そのようにあらゆる智恵を縛り、権力によってあらゆる部門で努力を続けているものが誰であるかを物語っている。彼らは、ただ人々を苦しめるだけである。人間社会の発展を阻害するだけであり、人人の不幸の根源であり、まったくもってこの世に存在価値のないものである。まして彼ら支配者がこしらえた秩序なるものも、われわれにとってまったく不要のものであることが、ますます歴史の中から証明されてゆくのである。 |

| 第28回後記/「月刊漫画ガロ」1967年4月号(第32号)より ※1966.12.7/8-1/GC10-1 |

| (なし) |

| 第29回後記/「月刊漫画ガロ」1967年5月号(第33号)より ※1967.1.1/8-2/GC10-2 |

| (なし) |

| 第30回後記/「月刊漫画ガロ」1967年6月号(第34号)より ※1967.3.2/8-5/GC11-2 |

| まずおことわりしておきたいのは、話がだいぶ飛躍してしまったことである。当然今回は、花巻村新開地の新田畑に対する領主側の干渉に対して、百姓たちの本能的な感情から起きてしまった突発的な騒動の顛末と、他領の棉作地と、飢饉時における状況の見聞に向かった正助の思わぬ危機の場面から、物語をはじめるべきであるが、種々の事情から、かくなる結果になってしまった。これらは、次回にゆずりたい。いつの時代においても、支配者というものが、民衆のために心を配ったり、救いの手を差しのべてくれるなぞと思ってはならない。権力者は、たえず、おのれのことのみを考え、おのれの階級の利益と保持のためにのみ、民衆について気をつかうのである。支配者の言うことは、一つとして信じられるものはない。彼らが口にするヒューマニズム、平等、自由、平和、独立、秩序、道徳、愛国心等々は、われわれのものではない。すべて彼らの支配のための、それを維持するための方便にすぎない。かつて支配者が、おのれらが存在するということの矛盾を避けるために、いかに民衆に犠牲を強いたかは一々例をあげるまでもないが、念のため、最も責任を回避されやすい天災の、しかもその中のほんの一例をあげれば、弘前藩における元禄八・九両年の凶作においては、十余万人の餓死者をだし、疫病で死ぬ者数万人、空屋が七千戸にも及んだという。天明の大飢饉においては、同三年四年にかけて、領内の餓死者、男・四万六千八百八十二人、女・三万四千七百九十六人と記されている。また、斃れた馬・一万七千二百十一匹、荒田・一万三千九百九十七町五畝二十三歩、荒畑・六千九百三十一町八反五畝二十四歩、という数字が上がっている。これは、その一部の例である。これを天災といってかたづけることのできないのはもちろんのことである。というのは、現代の賃金形態による抽象的搾取支配の資本主義社会においても、彼らは、口には民主主義を唱え、自由を叫び、人類愛を主張しながら、かつて世界に頻々と起こった恐慌時において、彼らはおのれらの保持と発展のため、民衆に何を強いたか。賃金の引き下げ、馘首、労働強化、労働条件の改悪、権利の侵害、増税、インフレ、そして弾圧。彼らは、民衆の犠牲のうえに恐慌を乗りきり、この犠牲によってのみ、拡大再生産を可能ならしめたのである。そしてさらに、戦争……。いったい、民衆が起こした戦争があっただろうか。つねに戦争は、彼ら支配階級の存立と矛盾の打開のための、さらにそのために人々におびただしい犠牲を強いてまで、用意され、実行される手段なのである。彼らは、おのれらのためには、どのような手段も辞さない。そのために唱えられる愛国心などというものには、絶対に惑わされてはならない。一方において飢え、他方においてそれを傍観した幕藩体制の中から、愛国心の伝統は見出せない。愛国心は、支配者によってこしらえられた言葉である。しいて言えば、おのれらの夢を追求し、自由と権利を主張し、権力者と闘い続けてきた人々の、闘いの中にのみ愛国心の歴史と伝統をみるべきであろう。 |

| 第31回後記/「月刊漫画ガロ」1967年7月号(第35号)より ※1967.4.6/8-3/GC10-3 |

| (なし) |

| 第32回後記/「月刊漫画ガロ」1967年8月号(第36号)より ※1967.4.6/8-4/GC11-1 |

| 度々、話をばらばらに切ってしまったことをお詫びする。人間も、ちょうど中古の自転車のように、一度故障しだすとあちこちに欠陥が現われるものだ。しかし、とにかく、少しずつチューブの穴を埋めながら仕事を続けていかねばならない。自転車にはすまないが、ポンコツ置場に入るにはまだ時間があるようだ。だいたい、30、31、32を一つの巻にまとめるつもりであったが、油が切れたりしてかかる結果になったわけだ。とくに、30回はこの32回の後につくべき話であろう。私の作品の特徴は、主観性が極度に強いらしい。あるものを得る場合、人々が力を合わせて獲得したものと、ある特定の人物の智力と才覚にのみ頼って得たものとは、その表面的結果が同じであっても、質的にはだいぶ開きがある。たとえ、そこに時間の浪費と多くの犠牲があったとしても、得た価値は大きく、前進性を有する。この回の、正助、苔丸の対立場面においても、非人として耐えてきた男と、下人から百姓へ、そして、才能にめぐまれ、軌道に乗った男との差異だけでなく、又、両者のその時点にのみおける正否の問題としてうけとられると、甚だ都合がわるい。都合がわるいといえば、他の描写においても、力不足のため、読みかえしてみて不充分な箇所をいくつか認めざるを得ない。嘗つて、大原幽学(1797〜1858)が、千葉県長部村における、農家の移動を含んだ徹底した耕地の「交換分合」、又、いっさいの土地の私有をやめて共同管理に移した「先祖扶組合」は、彼の業績の中でも特にすぐれたものとして評価されているが、農民自身土地の交換分合が農業経営にとって有利であることを感じていながら、おのれの土地に対する異常なまでの執心、たとえ客観的にみて同じ大きさの価値と認められるにせよ他人の土地と交換することを強く拒むものであり、いわんや祖先以来住み続けてきた家を移動するなど思いもよらぬ業であったろう。まして、法的な強制をもってしても実現することの困難なこれらの事業を、一介の浪人にすぎない幽学が成し得たということは驚異に価する。もっとも、このために彼は幕府の弾圧の中で自刃して果てるのであるが……。日置領花巻村の正助達が推し進めている新田畑の開発、又、新開地の若者組における管理は、これら幽学の果たしたものに近似した方向へ向かう過程として、その途上における一つの未完成な事件としてゴン、アケミの悲恋の問題も描き現わせなかったことを残念に思う次第である。現在、良心的な歴史年表を見て、一揆の件数の多いのに驚くものである。年表によっては、その詳しい仔細を知ることは難かしい。だが、戦国時代、徳川封建社会、そして、現代へと続く歴史の中で、この世の中をここまで推し進めてきた民衆が、そのおのれらの力をおさえられ、それでもなおかつ前進しようとした涙ぐましい犇めきをが聞こえてくるようである。学校における日本史の教科書も、一揆を中心に書きかえねばならないだろう。なお、一揆の年表を見れば、さらに詳しく記されている、その中に、各所に「不隠」という箇所が見うけられる。一揆、騒動、打ち毀し、強訴等の言葉に比べて、一見消極的にとられやすいが、むしろ、この「不隠」の中に見のがせないものがあるように思える。例えば、農民が数多く集合をもつだけでも法度とされていた当時にあって、一揆、強訴が起きるまえにも周到な計画と準備のための会合がもたれたことであろう。しかも、それも多くは、事前に察知され、解散もしくはその段階で圧し潰された例は数かぎりないだろう。その中で、敵が察知するより早く裏をかき、集合地に弾圧の手が伸びたときにはすでに会合は終り、先手を打って目的を達するか、一揆なくして要求を得た場合も少なくない。これらの場合でも、年表によれば、ただ××村百姓不隠という言葉一つにかたづけられてしまうのである。 |

| 作者の中で第30-32回はセットという意識であり、これが単行本において第30回が第32回の後につけられた理由のようだ。そして単行本にはこの第30回と第32回の後記は収録されず、全15巻型単行本第8巻第五章(第30回)末の文章(GC版では第10巻第三章(第31回)末の後記)は代わりに第32回「前号まで」から採られている。ここからほとんど後記の掲載は無くなる。あるのは下の3回分(第44回・第58回・第74回)のみ。

1967年8月号には1966年5・6月号以来の赤目プロアシスタント募集広告が載る。池内誠一が1967年6月号掲載の「反乱」でデビューし抜けたことも影響しているだろうか。同じ告知が9・10月号にも載るが、締切部分だけが「9月30日(当日までに書類必着のこと)」から「第1回締切8月31日 第2回締切9月30日(当日必着のこと)」に変えられている。これから約1年後、1968年6月号掲載の「カムイ伝」第41回辺りで作画の中心を担う小島剛夕が抜けている。  ※「月刊漫画ガロ」1967年8月号より(P152) ※「月刊漫画ガロ」1967年8月号より(P152) |

| 第44回後記/「月刊漫画ガロ」1968年9月号(第50号)より ※1968.6.11/11-2/GC14-2 |

| 洪水や毒物の流出によって荒廃してしまった河川に再び魚が棲み、水鳥が飛び交うようになるには、まず魚の餌となるカゲロウ類や、カワゲラ類の幼虫が、支流などに残存したものを源にいくつもの段階を経て回復され、ようやく自然としての一つの安定相に達するのである。荒廃した自然が、再び自然としての活力をよみがえらせるには、はかり知れないいとなみの積み重ねと、年月がついやされるのである。又皆伐した山をなりゆきにまかせておくと、まず、ススキ、ヨモギ、イタドリなどの草山となり、アカマツなどの陽樹林に変わり、最後にシイ、カシなどの陰樹林に到って安定する。もし、水爆によって荒廃した地球上の自然更新の経過を想像してみたら、実に恐ろしいことである。この自然の法則を人間がいかなる目的に活用するかしないかによって、人類の発展は決定する。むしろこれは、かかる人間の永い闘いの歴史の中で獲得した財産を社会的に活用し得ない古い体制を打破することによってのみ可能となる。かつて、大正12年の関東大震災のため遠く離れた樺太にドブネズミが大発生をして、農村が全滅したことがある。大正時代の樺太は森林王国として、また有名なパルプ資源の原産地として知られていた。それが、突如の震災とその復興に急速に莫大な建築材が必要となり、無計画にトドマツ、エゾマツの森林が伐採され、またたくまにノトロ半島は無立木の裸地となってしまった。そのため、伐り払われた森林の跡に、クマザサが陽光にめぐまれ、一面に繁茂し、花が咲き、秋には米粒のような実が稔ったという。このササの実の豊作が、ネズミの餌となり、冬も雪から彼らを守り、かつまたこのササと落ちた実は、その繁殖を大いにたすけた。その結果、大群となったネズミは、さらに増加し、ついに春までには全ての食物を喰いつくし、飢えてどっと村々に押し寄せたというわけである。日置藩の特権商人と支配者達の無謀な森林伐採は、自然を破壊し、この結果、ついに恐るべき次第に立ち到ったのである。つまり、天災ならぬ人災がやってきたのだ。そして、悪いときには悪いことが続くものである。かつて一度も経験しなかった出来事が正助たちの住む花巻村を含め、日置七万石に起りつつあったのである。常に災害というものに対しては、支配者は冷淡なものである。そして、それは発達した20世紀の今も、十勝沖地震の復旧に対して政府がとっているなおざりな態度が全てを証明している。われわれは何のために、税金を取られているのであろう。かつての百姓が年貢を取られていたように……。もっとも、彼らが奪うのは税金だけではないのだが……。 |

| この後記は、GC版では収録されたが、以降それ以外の単行本では全て削除されてしまっている。よって下線はGC版の収録部分である。この話ではないが、第47回ラストの辺りなど、故意にかとは思うが単行本化の際に幾つか風などの線が消されている。 |

| 第58回後記/「月刊漫画ガロ」1970年2月号(第71号)より ※1969.11.4/13-2/GC17-1 |

| この物語も、寛永の中頃に始まって、正保、慶安、承応、明暦、万治と経て、いよいよ寛文年間(1660年代)へと足を踏み入れようとしている。そして、この時期までに、江戸幕府は幕藩体制をほぼ確立したといっていい。さて、ここに、幕府直領代官として登場した草加竜之進の過去をふりかえってみれば、日置七万石の一外様大名、城代家老の長男として生まれたが、徳川封建社会の矛盾は、藩内紛とあいまって、古武士的性格の父草加勘兵衛とその一族を"ご一門払い"に葬り去った。かくて、復讐に生涯をかけた竜之進ではあったが、他者の仇討のなかに、個人的な復讐の無意味さ、おのれの敵対する者の大きさを悟る。皮肉な運命は、彼をしておのれら武士階級のこしらえた差別政策の産物である非人、百姓、の中に身を置くことによって、真に世の中をささえているものを知り、世の中、政治、生きること、人間について、深く考える。そして、おのれの向けている憎しみが、一個人、一集団から、藩支配階級そのものへと移っていく。ここに、行動を共にしてきた笹一角との訣別が有るのである。が、彼にあっては、武士階級の中においては、(主君の命をねらう)反体制者であり、被支配者の中にあっては、やはり武士でしかなかった。かかる性格は、義賊木の間党の組織、その闘争形態を決定した。徳川封建社会の確立途上に排斥された旧勢力、不平分子としての豪族木の間一族の利用と、圧政にあえぐ農民との連合による藩権力への対決であり、終局における打倒である。が、その闘争形態が、どのように過激、又、壮烈を極めようと、本質的には、武士階級そのものの消滅、徳川封建社会の根底からの否定には到らず、つきるところ、素朴な正義感から出発した政治、社会の批判、弾劾、そして改良をめざすにすぎない。すでに、その性格は形づけられていた。奇蹟的といえる彼の存命がもたらしたとはいえ、彼の日置領代官としての登場は、その運命への受けとめ方、そして新任地におけるすでに始まりつつある彼の活動は、武士竜之進としての必然的な道を歩んでいるにすぎないといえるのである。又、新田開発にはじまる村づくり、棉、蚕等の商品作物の普及によって、百姓の生活を豊かにすると同時に、日置領内への外部からの人的な集中、他領との交流によって、その経済的基盤の質的転換、その中での権利獲得の闘いを通じて、非人、百姓といった身分差別の解消をもくろんだ正助の見通しは、飢饉、そして逃散、それにつづく支配者内部の矛盾としての改易によって、いちはやく到来したのである。だが、再びどこからか舞い戻った元非人頭横目の、ナナ、正助、竜之進らの周辺への出没は、その行手に暗い影を落していた。 |

| 第74回後記/「月刊漫画ガロ」1971年7月号(第95号)より ※1971.3.6/15-5/GC21-2 |

| 今、やっと「カムイ伝」三部作のうち、第一部が終ったところだ。しかも、物語の真のテーマはいまだに現れていない。なんと不可解なことであろう。たいして長くない航海ではあったが、船はその船体にも、また機関部にもさまざまな傷や附着物によってその機能は麻痺寸前の状態で、とある入江に碇泊している。機関部の破損箇所を見つけて修理し、船足をおくらせるフジツボやカキを掻き落し、亀裂を埋め、再び風と波の第二の航海を前に、中古船は深い吐息をついている。だが、いずれ大海にこのボロ船の姿を見ることがあるだろう。たとえどのような嵐にも、この船は沈むわけにはいかない。もしマストを折られ、舵をもぎとられ、浸水する水をかき出しながらでも、船は進まねばならないのだ。何故ならば、船には大切な物を(乗客を)乗せているのだから。しかし、この船がどこへ着くか、乗船者もそして舵手さえ予測することはできない。だが、とにかく第二部においては、物語は再び動物の世界へともどることになる。そして、あの白い狼・カムイとわれわれは再会しなければならない。そこで彼及びその仲間は、何を我々に語りかけて来るのだろうか? |

| ※各回後記は全てを載せた。

※作者自身によるあらすじ「前号まで」は第2回から第13回分までを載せたが、実際には以降最終第74回まであるものである。 ※それ以外に連載前の「次号からはじめる作品について」と、後記に関連した「目安箱10」を載せている。 ※下線部分は単行本収録箇所。 ※引用原文にある改行は基本的に全て無視した。 |